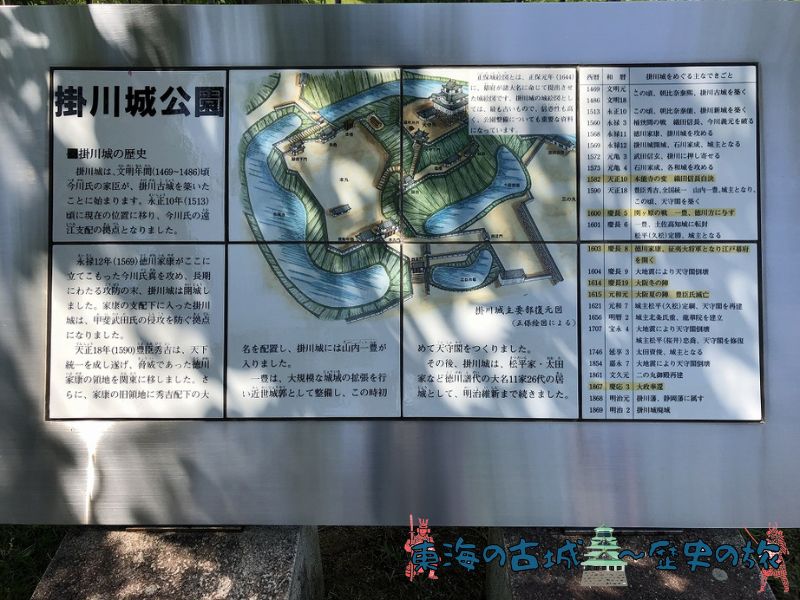

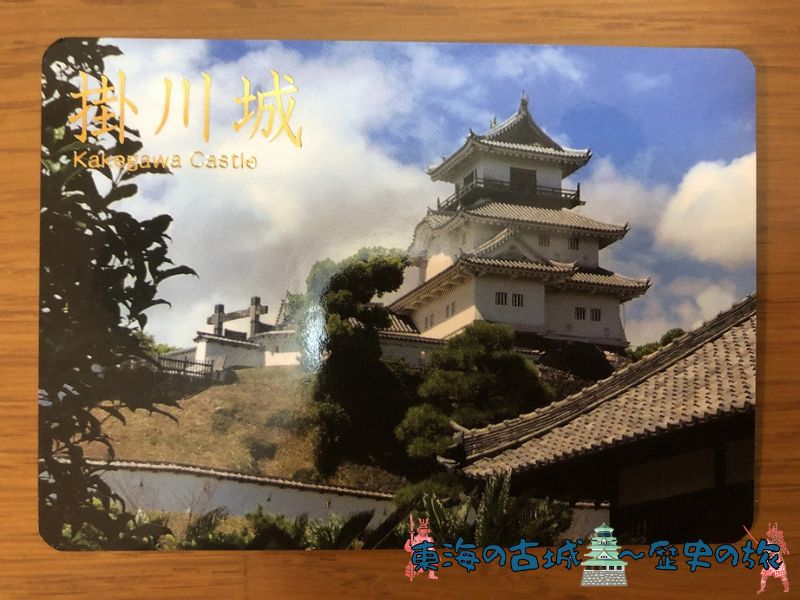

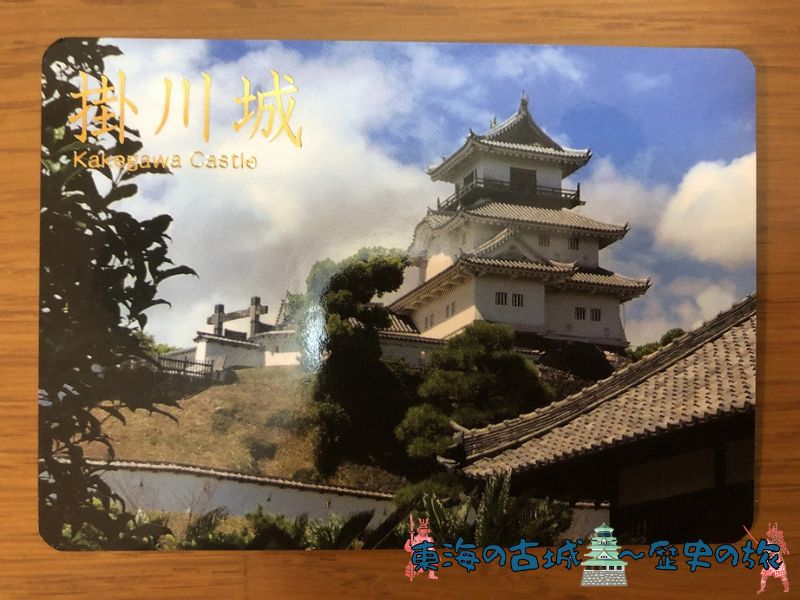

東遠江の中心地であり、東海道を押さえる位置、小高い丘陵の南西端にある平山城。

駿府城を逐われた今川氏真が逃げ込んだ城であり、山内一豊が中世城郭から近世城郭へと改修した城で、二の丸御殿が江戸時代から現存していることで有名です。

日本初の『木造復興天守』。

| 別称 | 雲霧城、松尾城 |

| 城地 | 平山城 |

| 天守の種類 | 木造復興天守 |

| 天守の形式 | 初期望楼型天守、付櫓のある複合式、三層四階 |

| 天守の階数 | 三重天守 |

| 城郭構成 | 渦郭梯立式 |

| 最初の城の築城者 | 朝比奈泰能 |

| 最初の城の築城年代 | 1512年頃 |

掛川城は天守こそ復興天守ですが、城主が生活していた御殿は江戸時代から続く現存御殿。

現存している御殿は全国で4城しかなく、貴重な存在。江戸時代の藩政や大名の生活が偲ばれます。

掛川城は山内一豊が中世の戦国城砦から織豊系の近世城郭へと改築した城として有名であると同時に、徳川家康が戦国大名今川家を滅亡に追いやった城でもあります。

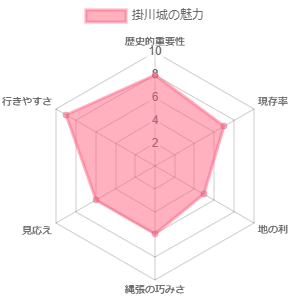

独断と偏見による掛川城の魅力

- 武田軍に逐われた今川氏真が逃げ込んだ場所

- 戦国大名今川氏が滅亡する掛川城の戦い舞台

- 山内一豊が中世城郭から織豊系城郭に改築

- 二の丸御殿は現存御殿で江戸時代の姿を今に留める

- 初の木造復元天守

- 掛川市街地にある行きやすさ

本記事では、掛川城の見どころと御城印、戦国の城としての掛川城の歴史を紹介します。

掛川城の構成と見どころ

現在は掛川城公園として整備されています。

掛川城の最大の見所は、何と言っても江戸時代から現存する二の丸御殿。現存御殿は現存天守よりも数が少なく、大変貴重な存在です。

御殿以外にも、掛川城には現存する貴重な江戸時代の建物が多くあります。

大手門と番所

大手門は二層式の復元櫓門。

道路建設のため発掘調査が行われ、基礎根固め石と番所の土台石列、土塀の基盤などが検出されました。しかし道路敷設のじゃまになるので、遺構の北約50mの現在の場所に復元されています。

大手門番所は、大手門に合わせて復元移築されたもの。

大手門番所は市重要文化財。現存する番所は少なく、全国で10棟ほどしかないそうです。廃藩後、民家として使用されていたのを1978年に市が譲り受け、1994年に現在の場所に移築されました。

たとえ移築でも、江戸時代の建物の姿がこうして見られるのは嬉しいですね。

掛川城を囲む堀

現在は大部分が埋め立てられてしまっています。掛川城の堀はかつて延長3,450mあったとされ、天守閣周辺整備にともなう発掘調査で全体像が明らかになりました。

逆川

掛川城を守る天然の堀、逆川。

この逆川と城の北側にある北池を水路で結び、掛川城の水堀にしていました。

三日月堀

二の丸御殿前にある三日月堀。かつては長さ30m、最大幅19m、最深部5mありました。

三日月堀は、城の虎口を守る丸馬出だったことを示しているね。

十露盤堀

本丸東側にある堀。

建造時は長さ80m、深さ7mあったと推定されています。

これらの堀の他にも、松尾池と呼ばれる本丸南側の堀、現在二の丸茶室があるところに空堀跡が発見されています。

本丸

四足門

門跡は発見されていないけれど、絵図をもとに復元した門。

この門をくぐった先に、入場券売り場があります。

太鼓櫓:市重要文化財

もともとは三の丸にあった櫓で、太鼓で時を知らせていたので太鼓櫓と呼ばれています。

もとは三重櫓でしたが、安政の大地震後、二重の櫓として再建されました。

廃藩後、4回目の移築で現在の本丸東側にいたっています。

移築を繰り返しているので、部材が当時のものかどうか、怪しいとは言われています。

天守曲輪

天守曲輪は、山内一豊が天守を建てたことで天守曲輪になりました。それ以前は本丸曲輪で、この場所に本丸御殿がありました。

掛川城の天守は、日本初の木造復興天守。

中に入ると、山内一豊の騎馬像が出迎えてくれます。もちろん、中は博物館になっており、掛川城の歴史などが簡単に紹介されています。

天守を立てた山内一豊は、天守から同じ景色を見ていたのでしょうか?

もちろん、町並みは今と昔とでは全然違いますが。

霧吹き井戸

日本で3番めに深いとされる井戸。深さ45m

井戸は城の生命線。籠城する際、最終的に立てこもることになる曲輪に井戸があることは、とても大切なこと。

掛川城に籠城した今川氏真は、この井戸から汲んだ水を飲んで、長期間籠城に耐えていたのでしょうか?想像膨らみます。

二の丸

二の丸には、現存する二の丸御殿のほか、二の丸茶屋があります。

現存する御殿は天守よりも少なく、たったの4城(二条城、高知城、川越城、掛川城)。ひじょうに貴重な存在。

二の丸茶屋には藤井聡太棋士と羽生善治棋士が対局した間が公開されている他、お茶をいただけます。

二の丸御殿:国指定重要文化財

掛川城の二の丸御殿は現存御殿です。七棟構成、書院造り、部屋数20。

明治時代は廃藩以降、学校として使用されたり、町役場として使用されていた時期もありました。

御殿では、下記のものなどが展示されています。

- 書院

- 武具

- 発掘品

- 模型

- などなど

城主の私生活の場であった大部屋の書院造りの奥に対し、政治や行政の場として使用されていた場所は、比較的小ぶりな部屋(四畳半ぐらい?)がたくさんあります。

身分が低い目付役が使用する部屋は、狭くて床が低い!

山内一豊時代の掛川城の模型

一段高い丘の上に本丸と天守があり、低いところには行政を行う建物が立ち並んでいます。

城の基本形は、洋の東西を問わないんだなと、これを見て思いました。

二の丸茶室

二の丸茶室

落ち着いた雰囲気の茶室。

休憩がてら、一服いただきましょう

茶室でお庭を眺めながら

一服いただきました。

地元の和菓子屋さんのお菓子で、菜の花をあしらったものです。

将棋の対局が行われた部屋

訪れた季節(2月)がら、お雛様が飾ってありました。

ゆっくり見ていって、写真を撮って、SNSで宣伝してね

ということでしたので、心置きなく本サイトでも宣伝させてもらいました。

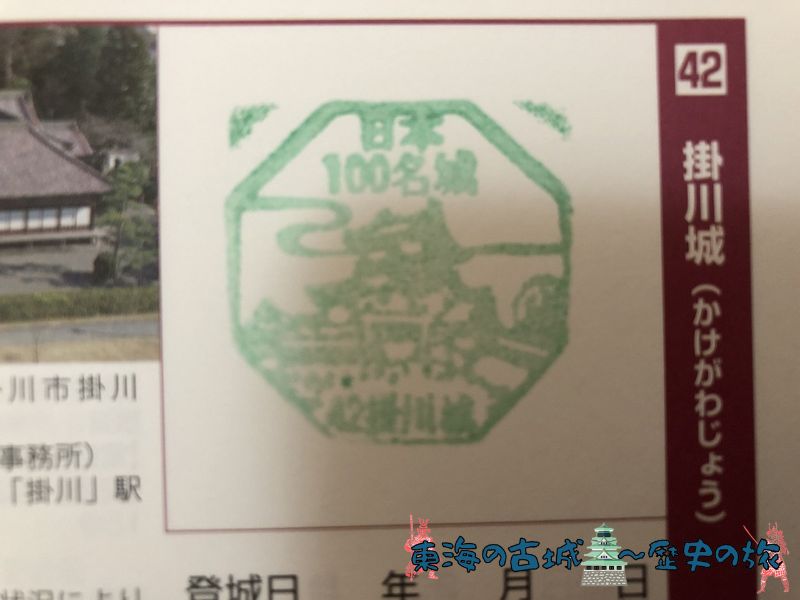

掛川城の御城印・城カード・スタンプのある場所

掛川城には、御城印の他、日本100名城の城カードとスタンプがあります。

記念に全部ゲットだぜ!

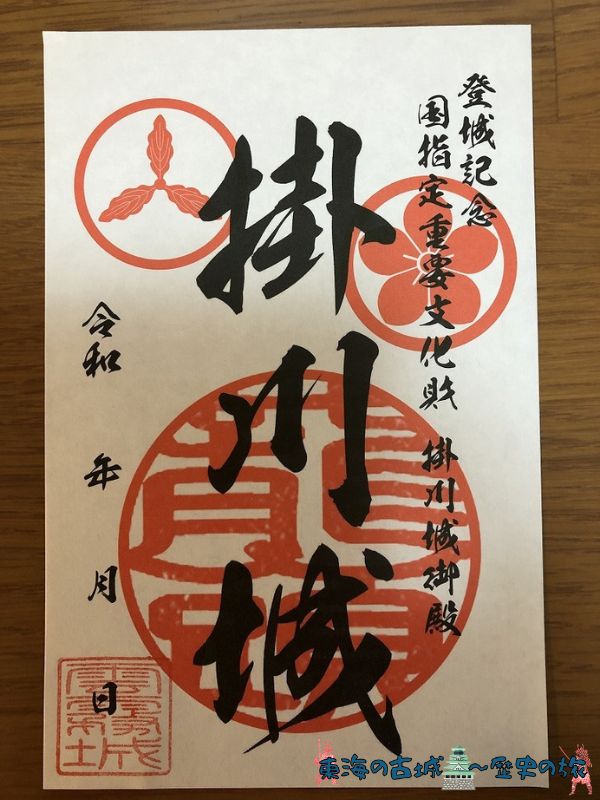

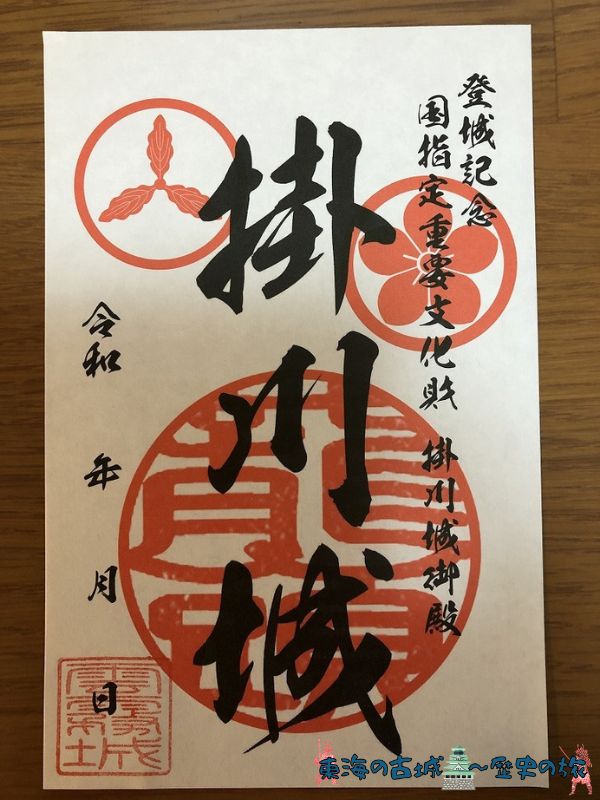

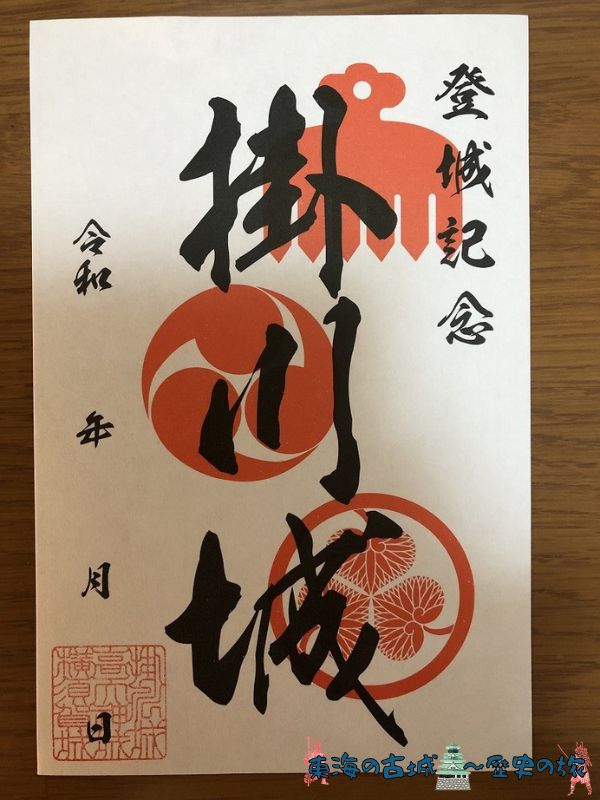

御城印

掛川三城:「掛川城」「高天神城」「横須賀城」

掛川城の御城印(オリジナル版)は二の丸御殿で販売されていますが、掛川三城物語版はここでは購入できません。

三城物語版は以下の2箇所

- 掛川観光協会ビジターセンター

- 大須賀プラザ

で購入できると案内があります。しかし私は、上記2箇所以外の大東北公民館で購入しました。

高天神城に行ったとき、

高天神城の御城印は「大東北公民館」とあったので、行ってみたら三城物語の御城印がセット販売されていました。

ここではじめて三城物語の存在を知りました。

三城物語版は、公民館の職員の方のお話では

三城物語は戦国時代バージョンで、今川氏(赤鳥)、武田氏(武田菱)、徳川氏(葵紋)の印になってます。

今川家の領地を狙って、武田氏と徳川氏が争っていたことを表現しているのでしょう。

城カードとスタンプ

スタンプは、二の丸御殿の土産物屋の奥にあります。

掛川城公式サイト

掛川城へのアクセス

公共交通機関等を使用していく場合

JR掛川駅で下車。北に向かって徒歩約11分(約700m)の場所にあります。

天守を目指して歩けば行けます。

車で行く場合

周辺の有料駐車場をご利用ください。

掛川市街地にある城なので、駐車場は周辺に豊富に存在します。

コメント