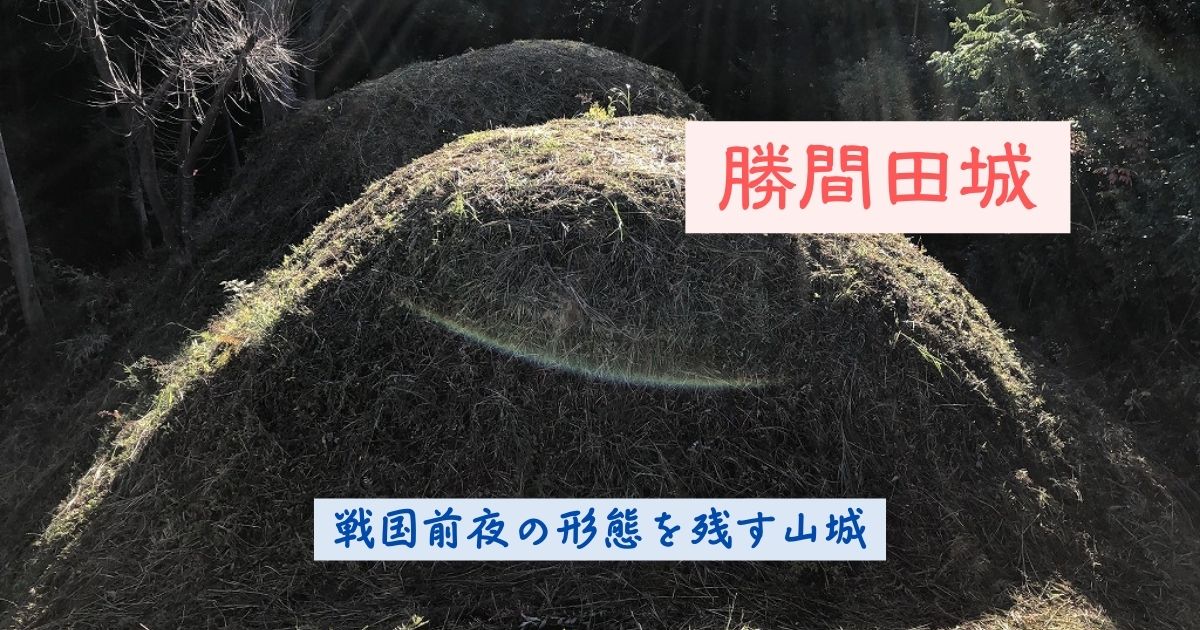

勝間田氏の本拠地である勝田荘の中心地、勝間田谷の最奥に築かれた勝間田氏の居城。

勝間田氏は平安末期から活躍し、鎌倉時代には御家人として、室町時代には奉公衆として将軍に仕えていた遠江の名門一族。

| 城地 | 山城 |

|---|---|

| 城郭構成 | 連郭式 |

| 最初の城の築城者 | 不明 |

| 最初の城の築城年代 | 15世紀中~後期 |

勝間田氏は遠江進出を狙う今川氏との戦いに敗れ、一族は四散。勝間田一族はこの地より離れましたが、多くは富士山麓に移住し、新しく土地を開拓し、定住したと言われています。

小山城攻めの駐屯地とすべく徳川氏が一部改修していますが、大部分は本格的な戦国時代に突入する前の室町後期~戦国期前半の山城の形態をよく残している城です。

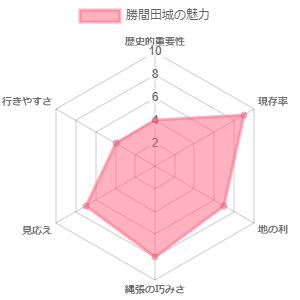

独断と偏見による勝間田城の魅力

- 戦国前夜の形がよく残る山城

- 居館機能の一部を併せ持つようになった城

- 連続堀切

- 勝間田姓の由来となっている城

本記事では、勝間田城の見どころと御城印、歴史を紹介します。

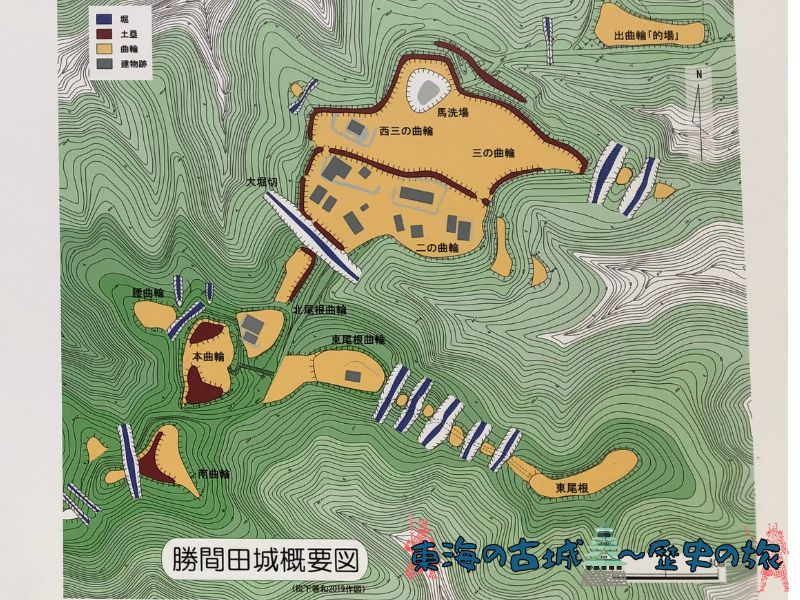

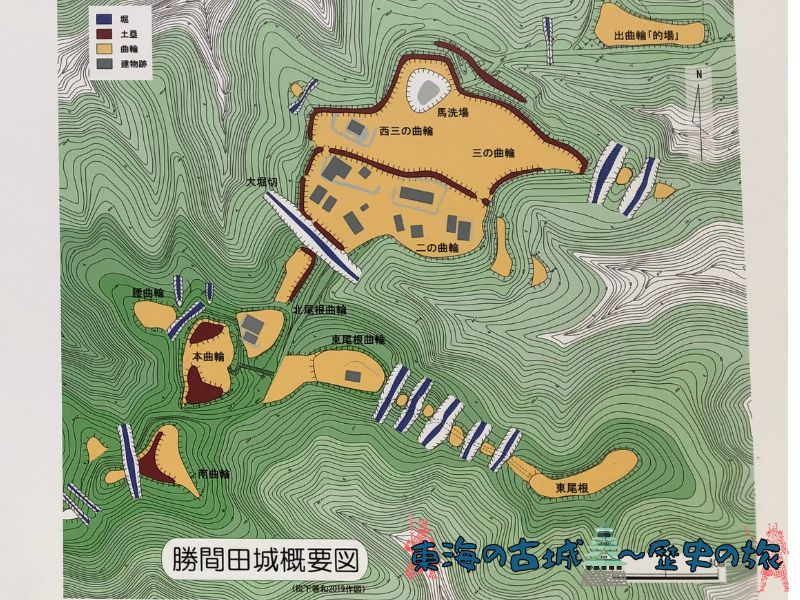

勝間田城の見どころ

勝間田城は牧之原台地が南東に向かって突き出す標高100~236mの丘陵上に建てられた山城で、高天神城と同様に小川によって形成された開析谷が無数に入り込む要害地形になっています。

勝間田道と呼ばれる古道が眼下を通り、桃原から牧之原台地に登る道が城の南側付近を通っており、街道を管理するのにも便利な立地でした。

15世紀の遠江は、遠江守護の斯波氏と駿河守護今川氏が対立し、不安定な情勢。

勝間田城はそんな政治情勢を踏まえ、本来であれば軍事施設である詰城と分離させていた居館機能の一部を持たせるようになった山城です。

ただし、大堀切より北側は、小山城攻めの駐屯地とするために徳川氏によって大改修されていると考えられています。

茶畑になっている出曲輪(的場)

駐車場に車を停め、案内に従って道を進むと、最初に出曲輪にお目にかかれます。

城主 城山塔子

城主 城山塔子曲輪は急斜面に作られた平地。廃城後は畑として利用しやすいからね。

三の曲輪

井戸や水場遺構が多く発見されており、居住空間であったと考えられています。

土塁に囲まれた三の曲輪

整備された道を進むと、土塁に囲まれた広大な三の丸にたどり着きます。

写真は土塁に近づいて撮っているため広く見えないかもしれませんが、広いです。

三の曲輪にある馬洗場

前日が雨の日だったこともあり、水が溜まっていました。

ここから木簡が5つ発見されており、兵站が集められていたことを示す証拠となっています。

木簡が発見された城は他になく、全国でも非常に珍しいのだそうです。

二の曲輪

道を進み、土塁を切り抜けた先には、三の丸ほどではないにしろ、広大な二の曲輪が広がっています。

二の曲輪にはベンチが置かれており、休憩するにはもってこいの場所。

二の曲輪には11棟の掘立柱建物跡だけでなく、1棟の礎石建物跡が見つかっています。すべての建物が同時期に存在していたというわけではなく、建替えが行われていました。

また、陶磁器が多く発掘されており、三の丸同様に勝間田氏の一族および家臣たちが暮らしていた居住空間だったと考えられています。

中世山城で礎石建物跡が確認される例は珍しいらしい。

堀切

大堀切

木々が生い茂ってわかりにくい堀が多い中、勝間田城は伐採されてきれいに整地されて特徴ある堀が見やすくなっています。

大規模な堀切は一条あるだけで、それ以外の堀切はすべて小規模なもの。幅2m程ですし、長い年月の間に傾斜はゆるくなってしまっているものが多いです。

連続堀切

東尾根曲輪には小規模な堀切が5条連続で続く連続堀切は、勝間田城名物。ラクダのコブのよう。

堀切を超えた先に行ってみようかと思いましたが、やめました。

傾斜がゆるくなっている堀切が多い中、ここの名物連続堀切は急勾配が維持されていました。

東尾根曲輪

東尾根曲輪から、眼下に二の曲輪と三の曲輪が見え、天気が良ければ遠くに富士山を望めます。

この日はあいにく富士山の頂上に雲がかかってしまっていたけれど、気持ちの良い眺めです。

本曲輪

土塁で囲まれている本曲輪には、祠がありました。

本曲輪からの眺望は良さそうに思えましたが、木々に覆われていて東尾根曲輪ぐらいしか見渡せませんでした。

勝間田城の本曲輪から見る東尾根曲輪

東尾根曲輪しか見えませんが、本曲輪から東尾根曲輪の形がよくわかります。

南曲輪

本曲輪から伸びる「落ちたら危険そうな小道」を進み、木々に捕まりながら急勾配を上った先には、土塁に守られた南曲輪がありました。

二の曲輪、三の曲輪に比べて狭く、居住空間ではないことがわかります。

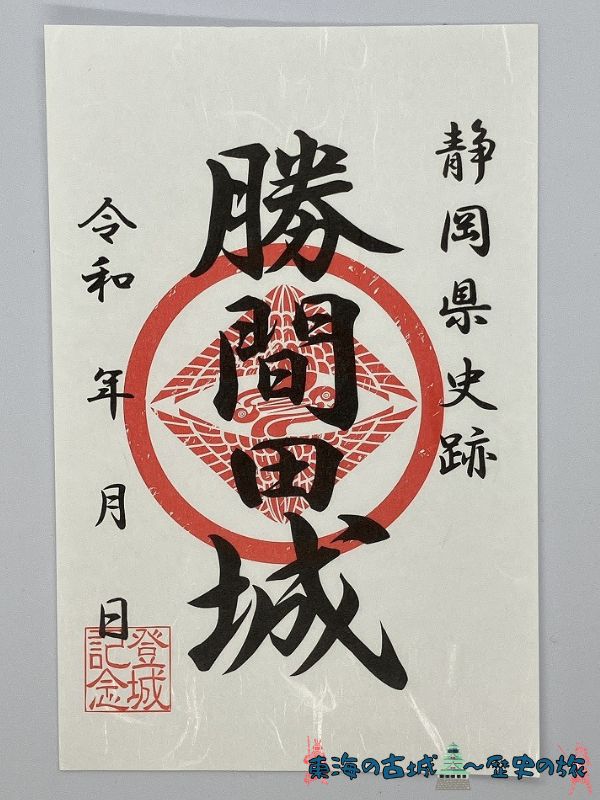

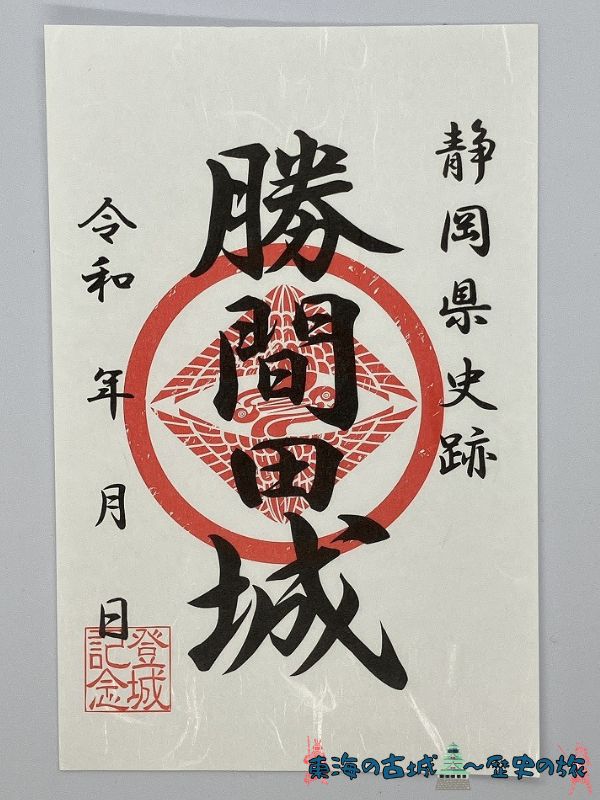

勝間田城の御城印

勝間田城の御城印

中央に勝間田家の家紋があしらわれています。

勝間田城の御城印は『ふるさと創菓処 扇松堂』で販売されています。

勝間田城から3.7km、車で約7分のところにある和菓子屋さん。

御城印と一緒に和菓子も購入したしました。和菓子大好き!

勝間田城の歴史

元弘の乱(1331)に赤坂城、千早城の戦いに一族が敵味方に別れて参戦していたことが記録に残っています。

室町時代、応仁の乱が始まると、勝間田氏は駿河守護今川氏と対立するようになります。

- 文明5年(1473)

-

将軍足利義政が、東軍で三河守護の細川成之を支援するため、今川義忠に遠江攻めの足がかりとさせるために掛川の代官職を与えました。

これに遠江の国人領主たちが反発。見附城の狩野宮内少輔、引馬城の巨海新左衛門が芳忠に討ち取られます。

あわせて読みたい

曳馬城(引馬城・引間城)の見どころと歴史を紹介!―浜松城の前身の浜松古城 浜松城のすぐ近くには、かつて曳馬(引馬・引間)城と呼ばれた古城がありました。 城地平山城最初の城の築城者巨海新左衛門尉最初の城の築城年代? 広さ約3,000平方メー…

曳馬城(引馬城・引間城)の見どころと歴史を紹介!―浜松城の前身の浜松古城 浜松城のすぐ近くには、かつて曳馬(引馬・引間)城と呼ばれた古城がありました。 城地平山城最初の城の築城者巨海新左衛門尉最初の城の築城年代? 広さ約3,000平方メー… - 文明7年(1475)

-

勝間田氏と同族の横地氏は、遠江進出を窺う駿河国の守護今川義忠と対立するようになり、武力衝突を繰り返すようになります。

- 文明8年(1476):ただし、諸説あり

-

今川義忠は両氏の本拠地へと侵攻し、勝間田城と横地城は落城してしまいます。しかし今川義忠は凱旋途中の塩貝坂で勝間田・横地氏の残党によって討たれ、なくなります。

横地氏は滅亡してしまいます。しかし勝間田氏一族は四散するものの、多くは富士山麓に新天地(御殿場)を見つけ、新規開拓してその地に定住したと言われています。

今川義忠が塩貝坂で討死したことは突然の出来事。嫡男の龍王丸はまだ6歳(4歳だった説もある)だったため、今川庶流の小鹿範満が一時家督を代行します。

龍王丸が成人する頃、家督を取り戻すための争いが起こります。この時駿河に乗り込んできたのが伊勢宗瑞(北条早雲)で、その時の功績で興国寺城を与えられます。

勝間田城へのアクセス

勝間田城には第1駐車場と第2駐車場があり、余裕を持って駐車できます。

私は同日に2城とも行きました。

コメント