今川氏が弱体化した後、徳川氏と武田氏による激しい争奪戦が行われ、武田勝頼が敗北したことによって家臣たちから見限られるきっかけとなった城です。

いつ頃なのか、「高天神城を制するものは遠州を制する」とまで言われるようになった要衝の城です。

| 別称 | 鶴舞城 |

| 城地 | 山城 |

| 城郭形成 | 一城別郭、連郭式 |

| 最初の城の築城者 | 福島氏 |

| 最初の城の築城年代 | 1494年 |

標高130m、比高104mの鶴翁山の山頂。放射状に広がった無数の渓谷によって開析されており、城の三方は断崖絶壁。

現在は江戸時代の地震による地盤隆起で乾燥して耕作地になっていますが、中世時代は断崖絶壁の周囲をさらに潟と湿地が囲んでいる天然の要害でした。

高天神城は、東海道の掛川と遠州灘の湊を結ぶ東遠江の要衝に位置します。

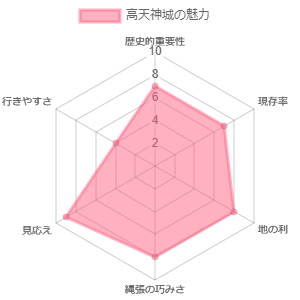

独断と偏見による高天神城の魅力

- 武田勝頼の家臣が離れていくきっかけとなった戦いがあった場所

- 急峻な崖に三方を囲まれた難攻性

- 敵を誘導して仕留めるキルゾーンのある縄張り

本記事では、高天神城の見どころと歴史を紹介します。

高天神城の構成と見どころ

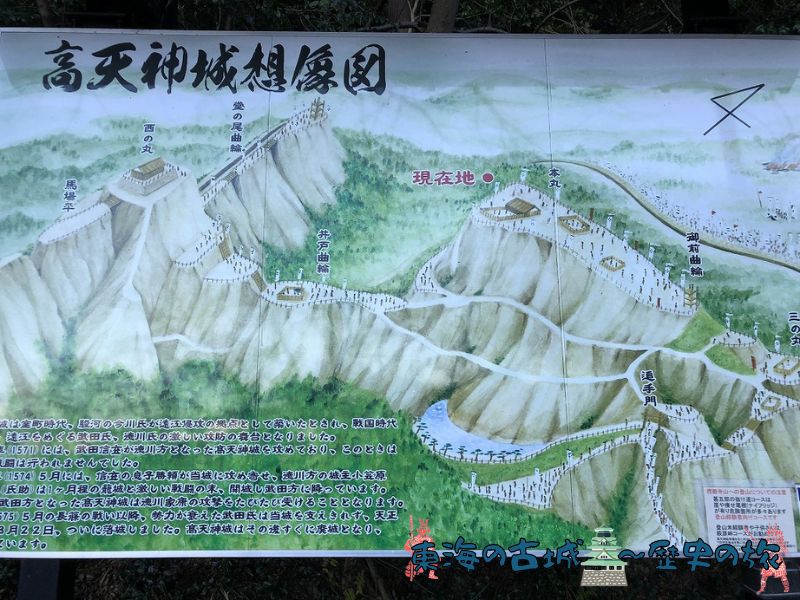

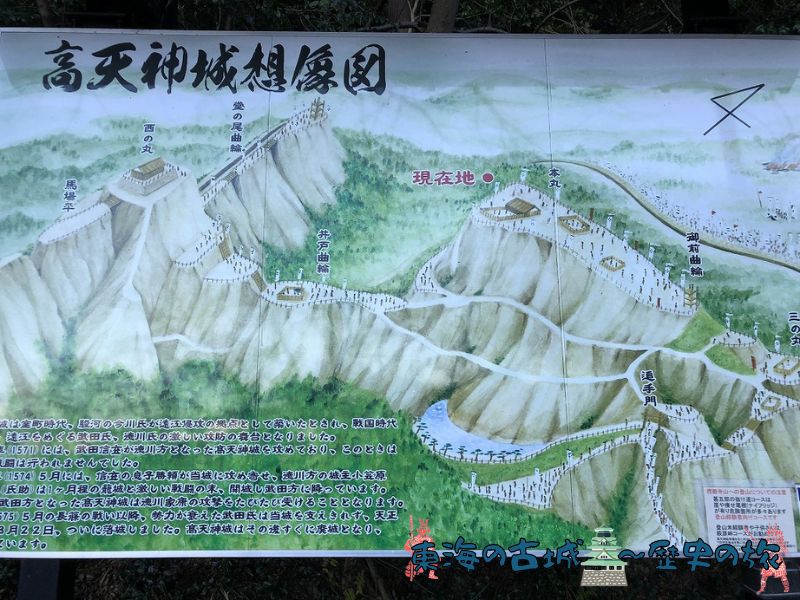

井戸曲輪を中心に、西峰と東峰に分けられる別城一郭といわれるH型の縄張りを特徴としています。

駐車場に車を止めて、いざ!登城!

追手門登城口にある鳥居

城への登城口に鳥居が立っているのは、高天神城に高天神社が祀られているからです。

写真の鳥居は追手門口にある鳥居ですが、搦手門口にも鳥居はあります。

追手門側は比較的ゆるい山道を、搦手門側は石段を登っているような登城ルート。

どちらから登っても、高天神城が攻めにくい城であることを体感できます。

ほとんど垂直と言ってもいいぐらいに切岸を見上げ、または見下ろすと、攻める気なくします。城道しか行きようがありません。素晴らしき難攻不落の城。

高天神城東峰

東峰は本曲輪を中心とした縄張りで、建物跡が多く、軍事だけでなく生活の場であったことが伺えます。

搦手側は非交差10mの断崖絶壁になっているため、搦手門から登ると崖っぷりを実感できます。

追手門

追手門跡

道が曲がっているところにある追手門跡。巨木の根本に門の礎石があるらしいのですが……。

あまりに普通の山道過ぎて、どこにどう門が建っていたのか全く想像できませんでした!

立て看板によると、追手門の攻防で300名以上が亡くなっているらしい。

山道を登っていくと、「着到櫓跡」とその周囲を囲む土塁のある曲輪。

武田方が攻めてきたときに鐘を鳴らし、戦闘配備をするように指示した場所と言われる

ということは、徳川氏配下の時につくられて、武田側になったときは使用されたのだろうかどうなのか?という疑問がふつふつと……。

木々の隙間から見える景色から、眺望の良い場所であったことは確かです。

三の曲輪(丸)

高天神の城の三の丸からは、薄っすらと富士山が見えました。

東峰の中では、三の丸が一番眺望の良い場所です。他は木々が生い茂っていて見渡せませんでした。

本丸からは木々が邪魔で見えませんでした。

御前曲輪

御前曲輪には、昭和9年に軍医少将が建て、昭和20年に焼失したという模擬天守の土台があります。

高天神城にそもそも天守はありません。

的場曲輪と大河内政局の石窟

的場曲輪

石敷建物の遺構が発見されており、16世紀初頭には居住空間があったと考えられている場所です。

搦手口を侵入者から守っていました。

大河内政局の石窟

的場曲輪の奥には、大河内政局が幽閉されていたという石窟があります。

武田勝頼に背いて幽閉され、家康が高天神城を奪還されるまでの8ヶ月間を、ここに閉じ込められていたとのこと。

解放されたときは、筋力衰えて、立てないほどだったらしい。

本曲輪(丸)

東峰の最も高い場所であり、かつ面積が最も広いのが本曲輪。千畳敷とも呼ばれていたらしい。

発掘調査から虎口に隣接して建物群の跡や陶磁器が発見されています。

東峰と西峰をつなぐ井戸曲輪

井戸曲輪

東峰から狛犬が守る階段を登っていった先に、井戸曲輪があります。

正面の鳥居をくぐって石段を上った先は、高天神社のある西の曲輪。右側にある小さな祠は尾白稲荷。

尾白稲荷にはちょっとした伝説があります。

高天神城西峰

西峰は比較的緩斜面であるため、高天神城の弱点。

その弱点を補うために、横堀、土塁、堀切などの防衛施設が巧みに用いられ点が西峰の特徴です。

高天神社

石段を上った先には、高天神社の社務所として使用されている西の丸跡が左側、正面には高天神社がありました。

高天神社を正面からではなく、横から撮ってしまった。

馬場平

高天神社の裏からさらに切割を渡って抜けた先は、馬場平。

ここに見張り番所があったと言われるだけに、素晴らしき眺め。ただし、反対側の小笠山方面は木々が生い茂っていて何も見えません。

戦国時代は見晴らしをよくするために、山の木のほとんど伐採していたはずので、それはそれは素晴らしき眺めであったに違いありません。

東屋の向こうにに甚五郎の抜け道(犬戻り猿戻り)があります。

犬や猿ですら戻ってしまうという険しい道。

城番横田甚五郎はこの道を使って徳川の包囲網からの脱出に成功し、甲州まで行って武田勝頼に城の落城を知らせたといわれています。

袖曲輪と二の曲輪(丸)

馬場平から一旦井戸曲輪まで戻り、二の丸、袖曲輪方面へ。

高天神社のある西の丸から一段下がったところにある二の曲輪の袖曲輪。

二の曲輪には建物の跡は確認されておらず、また、廃城後の出土品が見当たらないことから、廃城後は全く使用されていなかったと推定されています。

高天神城の西側を守る堀たち

尾根になっている城の西側は、城の弱点。

西側は土塁と堀を巧みに利用して守っていたことが伺えます。

橋脚跡が見つかっているとのことで、堀切の上には木橋が掛かっていたと推定されています。

400年経った今でもこの急勾配。当時はもっと急勾配で、堀底も鋭いV時型の薬研堀だったに違いありません。

長大な横堀脇の土塁の上を歩いていった先には、竪堀がありました。竪堀が木々に覆われていて見えにくく、看板が立っていなければそれと気づきませんでした。

急勾配でしたが、一応道があったので、道を登って堂の尾曲輪、井楼曲輪まで行きました。

高天神城登城の際は、トレッキングシューズで登ることをおすすめします

あなたのお手元に高天神城を

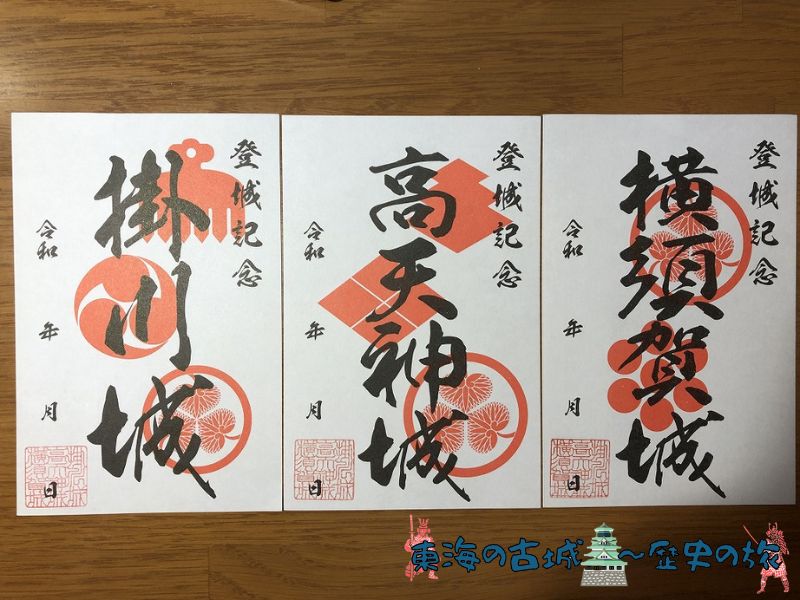

高天神城の御城印とスタンプは大東北公民館に

続日本100名城に選ばれている高天神城。御城印やスタンプを集めている人もきっと多いことでしょう。

高天神城の御城印もスタンプも、高天神城にはありません。

高天神城の御城印は、大東北公民館にあります。

大東北公民館には図書館が併設されています。

高天神城を訪れた跡は、ここの図書館で高天神城についてより詳しく調べてみるのもおすすめです。

公民館で購入できる御城印は、高天神城のみの御城印ではなく掛川三城のセット売。掛川城(戦国バージョン)、高天神城、横須賀城の三城です。

横須賀城の御城印も手に入れてしまったからには、横須賀城にも行かなきゃ!

掛川城にはすでに行っていたので、横須賀城にもこの後行きましたよ!

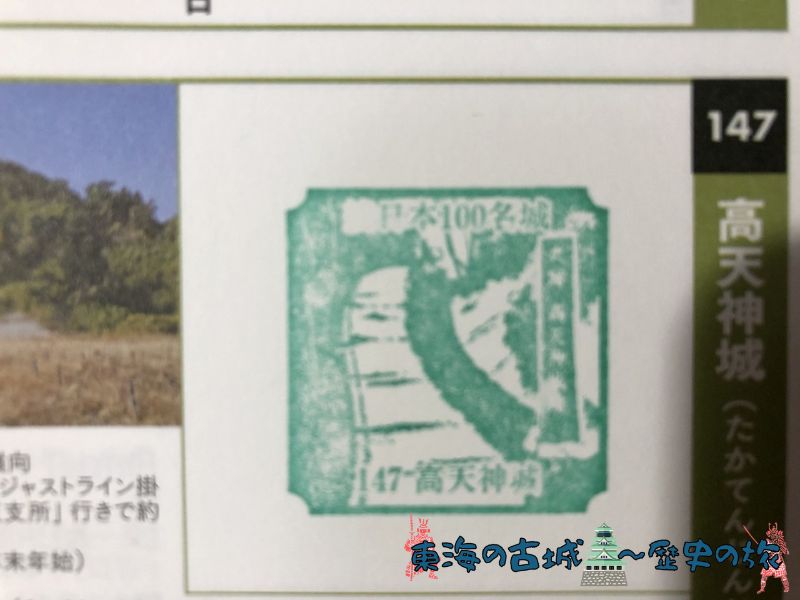

高天神城のスタンプ

高天神城のスタンプも、同じく大東北公民館にあります。

高天神城のパンフレットもここにおいてあるので、一緒にもらっちゃいましょう。

高天神城の歴史

高天神城の始まりははっきりしておらず、諸説あります。鎌倉時代の御家人土方氏の居館が山麓にあり、山上にあった詰の城が高天神城ではないかと、考えられています。

高天神城の築城期については、諸説あります。

今川氏の時代

- 1494年

-

今川氏親の遠江侵攻にともない、今川氏の重臣福島氏によって築城され、今川氏の支城として機能していました。

- 1536年、花倉の乱

-

義元が勝利し、福島氏は没落。今川氏の重臣小笠原氏興が入城し、遠江支配の要の城に。

桶狭間の戦い後

1560年の桶狭間の戦いで今川義元が討死すると、遠江領内は遠州忩劇とよばれる混乱状態に陥ります。武田氏につくか、徳川氏につくが、それとも今川氏に残るのか、国人領主の間に動揺が走ります。

高天神城の小笠原氏興・氏助父子は徳川氏につきました。

元亀2年(1571年)春の戦

武田信玄は家臣の内藤昌豊に命じて高天神城を攻めます。その時の城主は小笠原長忠。高天神城は2万とも言われる武田軍に包囲されます。

徳川勢は籠城して死守。武田軍は退却を余儀なくされます。

ただし、この戦いに関してはただの示威行動で、城外の小競り合い程度で本格的な戦闘にはいたっていないという説もあります。また、この年の信玄による遠江・三河侵攻はなかったのではないかともいわれており、現在この戦いはなかった説が有力です。

どの戦いのことをいっているのか気をつけないと、わけわからなくなります。

天正2年(1574年)開城の役:第一次高天神城の戦い

武田側に寝返った天野氏の討伐に徳川軍が失敗したと聞いた武田勝頼は強気になり、高天神城を攻め落とすべく包囲。

家康など取るに足りぬ!高天神城を奪ってみせようぞ

勝頼は小笠原氏は徳川譜代家臣ではなかったため、寝返らせることは可能と考え、穴山信君を使者として開城を迫ります。

しかし小笠原氏助は誘いに乗るふりをして時間稼ぎをしながら、家康に援軍を申請。

家康は自軍だけで武田軍に対し勝ち目はないと思い、信長に援軍を要請します。

信長殿!後詰願えますか!?

ごめん!今は越前一向一揆で手一杯だから、遅れるかも!

待てど暮せど援軍は来ず。

城主小笠原信興は奮戦しますが、耐えきれずに残念ながら高天神城を開城。堂の尾曲輪を始めとする西峰の曲輪群がことごとく攻め込まれ、城は本丸と二の丸だけが残るまでに。

この時、信長からの援軍は浜名湖の今切れのところまで来ていました。あと10日、持ちこたえることができれば、ここで信長・家康連合軍vs.武田軍の一大決戦が起こり、歴史が変わっていた可能性があります。

この時の降伏の条件として、城兵たちの居留を保証してもらいました。徳川軍に合流するか、あるいは武田軍の一員になるかを選択させました。

城兵たちは袂を分かったのですが、家康に合流した者たちはこの後第二次高天神城の戦いで高天神城を攻める側に回ることになります。

今日の友は明日の敵

開場後もしばらくは小笠原氏が在城していましたが、後に城主として横田甚五郎が入城。その後何故か岡部元信に代わります。

岡部元信は桶狭間の戦いの時、今川方の武将として家康とともに最前線で戦っていた人。

武田方は高天神城の弱点をよくわかっていたので、武田氏の時代に西峰が大改修されました。横堀や土豪がつくられ、強化されます。

第二次高天神城の戦い後の家康の動き

家康は、高天神城を奪われた直後から、すぐに奪い返すための行動に移ります。

徳川方は対の城として馬伏塚城を修築し、高天神城攻めの足がかりとしました。城主として指名された大須賀康高は、さらに横須賀城を築城。横須賀城は1574年~75年にかけて築城されたと考えられています。

天正3年(1575年)長篠の戦いでの敗北を受けて、武田軍は攻勢から守勢に転じるようになります。

徳川家康は天野氏の犬居城を攻め、二俣城を奪還し、武田方になっていた遠江の城を次々と攻め落としていきます。次第に高天神城は孤立状態になっていきます。

さらに家康は高天神城奪還のために岡崎の城山、横須賀城を築城して船舶による兵站ルートを強化。さらに六砦(小笠山砦、獅子ヶ鼻砦、中村砦、能ケ先砦、火ケ峰砦、三井山砦、小笠山砦)をはじめとする20箇所に砦を建て、甲斐からの補給路も遮断します。

この頃から場外で武田と徳川の兵たちによる小競り合いが頻発するようになります。

天正9年(1581年)包囲の陣:第二次高天神城の戦い

兵糧・弾薬攻めをすべく、物資の運び入れを監視。ジリジリと攻め寄ってくる包囲網。

岡部は勝頼に後詰を要請しますが、勝頼はその頃北条氏と戦っており、(御館の乱)影響で、後詰したくてもできない状況でした。

矢文で降伏したい旨を伝えるが、家康はこれを拒否。

城内では餓死者が出てるんだよ。お願いだから降伏させて!もう無理!

やーだよ

徳川の包囲により城外への脱出もできず、援軍の期待も虚しく、降伏できないことがわかった城兵たち。捨て身の戦いに打って出て、全員討ち死にという結果。

この状況を見た信濃の武将たちは、翌年、勝頼を見限るようになりました。武将としての勝頼の立場を貶めるための信長の策謀という説があります。

戦死者で堀が埋まったともいわれるほどの壮絶な戦いぶり。

先の城番横田甚五郎は、南尾根の馬場平から東へ伸びた痩せ尾根の犬戻り猿戻り(甚五郎の抜け道)とよばれる抜け道を使って脱出し、勝頼に落城を伝えた話は有名な話。

落城後、家康は城をすべて焼き払い、廃城としました。

高天神城へのアクセス

追手門側にも搦手門側にも駐車場があり、トイレがあります。

駐車場は搦手門の北口のほうが、駐車可能台数が多く、余裕があります。

コメント