Tooltips– archive –

-

帯曲輪

帯曲輪(城の中の区画)を取り囲むように配置された細長い曲輪のことを指します。 この構造は、敵の攻撃を防ぎ、城の防御力を高めるために設計されています。 本丸への侵入経路を限定し、敵の攻撃を分散させることで、城全体の防御力を高める 本丸と他の曲... -

雁木

城郭用語としての雁木は、階段あるいはそれに似た形状を持つ構造物のことです。鳥の雁が斜めに並んで飛ぶ様子が階段の形に見えるため、このように呼ぶと言われています。 防御側が城内から迅速に櫓や城壁、土塁上へと移動できるように設置されています。 -

冠木門

冠木門は日本の伝統的な門の一種で、下記のような特徴があります 冠木門は、二本の直立する柱(門柱)と、それらを繋ぐ横木(冠木)で構成されます。門扉がないシンプルなデザインが多く見られます。 現代では屋根のないものを指すことが多いですが、かつ... -

薬医門

薬医門は、特に寺院や武家屋敷などに用いられることが多いもんの形式で、以下のような特徴があります。 2本の本柱(前方の柱)と2本の控柱(後方の柱)の計4本の柱で構成されています 切妻屋根が特徴的で、屋根の棟がやや前方に寄っています 本柱が主に荷... -

穴太衆

穴太衆地域を拠点としていました。穴太衆は高度な石垣築造技術を持ち、その技術は「穴太積み」として知られ、多くの城郭や寺社の建設に携わっていました。 自然の石を巧みに組み合わせて強固な石垣を築く技術に優れていました。加工を最小限に抑えた石を用... -

大名

日本の封建時代における地方の領主で、特に鎌倉時代から江戸時代にかけての期間に、広大な土地と私兵を持ち、政治・軍事・経済の各面で大きな力を有していました。大名は、その領土からの収入によって自らの軍隊を維持し、独自の政治を行う自治的な権力を... -

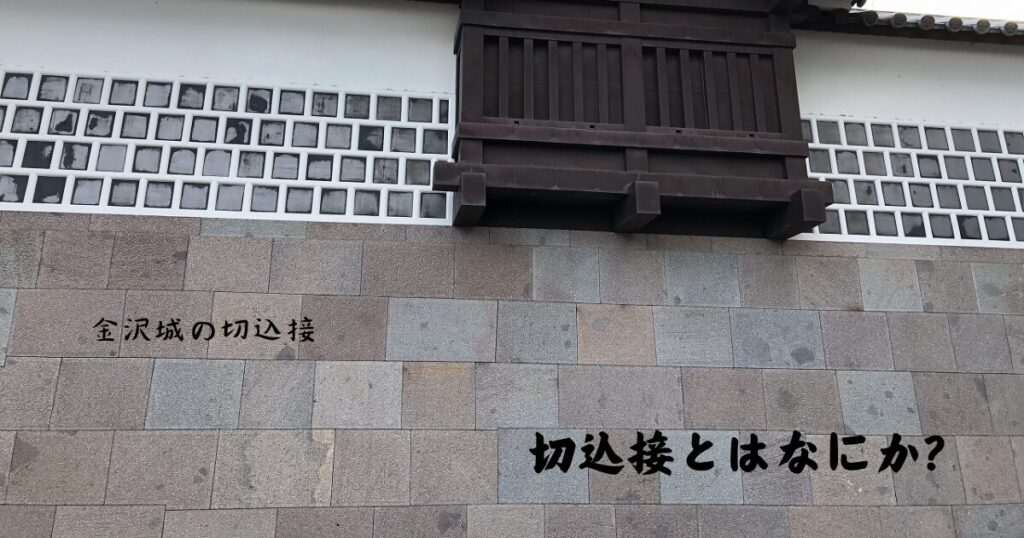

切込接

日本の城郭建築における石垣の組み方の一つで、石を精密に切り込んで組み合わせる技法です。この方法は、現代のコンクリートブロックのように、同じような形に整えた石材を密着させて積み上げるため、石垣全体の安定性と美観が向上し、城の防御機能が強化... -

枡形

日本の城郭建築において使用される防御構造の一つで、特に城門の防御を強化するために設計された空間構造で、空間が正方形や長方形に区切られている様子を表しています。その名は、枡という日本の計量単位を図るために用いられた枡という容器の形状に由来... -

多門櫓

日本の城郭建築における特殊な構造の櫓で、複数の門を有する櫓を指します。長屋と呼ばれることもあります。 多門櫓は、城壁の上に長く続く櫓として建てられました。本丸や二の丸など重要な曲輪に配置され、兵士の宿舎としても使えるように石垣端に土塀の代... -

櫓門

櫓門と呼ばれる物見櫓や武器庫などを設置した門を指します。主に城郭内部の出入り口として設けられ、敵の侵入を防ぐとともに、櫓からの攻撃手段も兼ね備えた防御性の高い門として知られています。 櫓門の起源は、室町時代後期まで遡ります。戦国時代になる...