浜松城のすぐ近くには、かつて曳馬(引馬・引間)城と呼ばれた古城がありました。

| 城地 | 平山城 |

| 最初の城の築城者 | 巨海新左衛門尉 |

| 最初の城の築城年代 | ? |

広さ約3,000平方メートル、高さ10mほどの丘陵。

徳川家康が遠江の領主となった時、防御の観点から曳馬城から現在の浜松城に城を移し、同時に名前を曳馬から浜松に改めました。

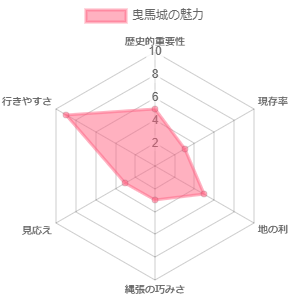

独断と偏見による曳馬城の魅力

- 徳川家康が遠江侵攻の際、一時的な拠点とした

- 曳馬城在住している時に、新城(浜松城)を建築

- 浜松城の一部として取り込まれていた

- 浜松市街地にあるため、行きやすい

家康が浜松城主の時代、曳馬城は浜松城の一部として家臣の屋敷に利用されていました。江戸時代は米蔵として使用され、明治時代に東照宮が建てられました。

発掘調査により家康以前の時代、家康時代の城の姿が少しずつ明らかになっています。

本記事では、曳馬城の見どころと、曳馬城の歴史について紹介します。

曳馬城跡の東照宮の見どころ

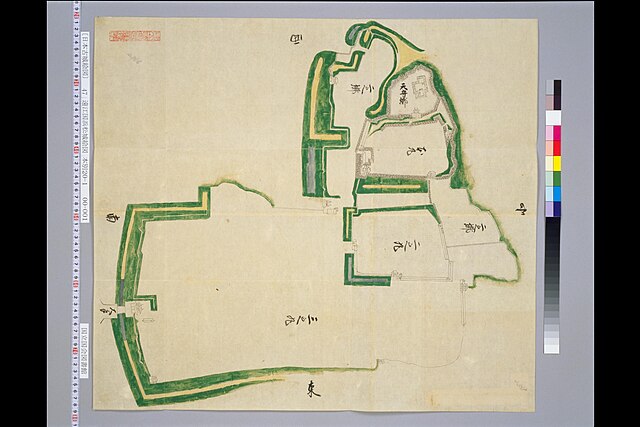

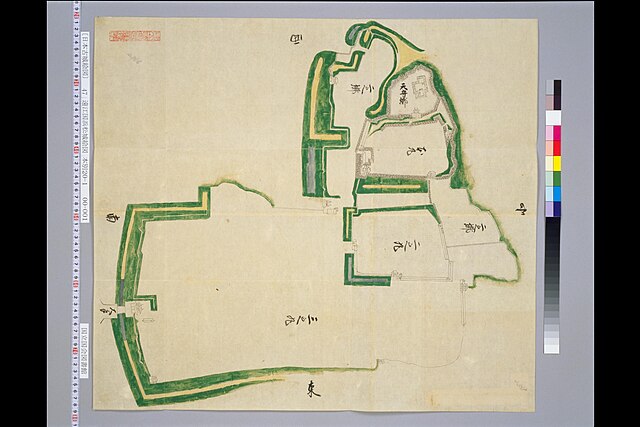

江戸時代の絵図では「古城」と記され、方形の曲輪が描かれ、土塁と堀で囲まれていました。

曳馬城の遺構は、現在の東照宮の境内に残すのみですが、四角い城の面影は残っています。

東照宮に行ってみるとわかりますが、この場所はちょっとした小高い丘になっています。

周囲よりも高い場所になっていることは確かで、特に本丸があったとされる場所は急な上り坂を登らなければいけません。それなりに防御力はあったことがわかります。

本丸の北側は切岸。

鳥居をくぐった先にある手水舎

手水舎にある葵の御紋が、徳川家ゆかりのものであることを示しています。

曳馬城の本丸跡地がそのまま東照宮の敷地。

行ってみると、それほど広くない場所だとわかります。どちらかというと狭い場所。

家康が曳馬城から浜松城に居城を移したのは、防御の点もあるかもしれませんが、何よりも手狭だったことがよく理解できます。

三河と遠江を治める領主の屋敷地としては、狭い印象しか受けませんでした。

二公像

- 1551年、当時16歳の豊臣秀吉が今川家臣の城であった曳馬城を訪れ、頭陀寺の松下氏に仕えるきっかけを得た

- 1570年に当時29歳の徳川家康が遠江を平定してここに住み、浜松という地名に改めた

という、曳馬城にゆかりのある豊臣秀吉公と徳川家康公の像があります。

豊臣秀吉が16歳にしては幼いような気がするのは、私だけ?

二公の間に自分が入って、一緒に写真を撮れる仕様になっています。

曳馬城の歴史

曳馬城は新しく築城された浜松城の東の備えとして取り込まれています。

曳馬城を築城したのは『宗長手記』によると、浜松荘領主吉良氏の代官巨海新左衛門尉と記されているそうです。

- 永正13年(1516)3~8月:引馬城の戦い

-

大河内貞綱が引馬城を占領し、今川氏と敵対。攻めあぐねた氏親は駿河から安倍金山の金掘を呼び、城の横から穴をほって井戸を壊す「もぐら攻め」を用いて開城させます。

今川氏対斯波氏の最後の戦い。これにより今川氏親による遠江平定が成立します。

- 文明6年(1474)

-

今川義忠による見付城攻めの際、曳馬城の巨海新左衛門とともに狩野宮内少輔がこれに抵抗して戦います。

- 永正14年(1517)

-

斯波氏方の大河内貞綱が今川氏親に敗れると、飯尾賢連が城主になります。

その後、曳馬城は今川氏の支城として飯尾氏が3代約50年間にわたってこの地を治めました。

桶狭間の戦い後の動揺

今川義元が桶狭間の戦いで討ち取られ、今川義元について上洛を目指していた多くの国衆たちも命を落としました。

井伊直虎の父直盛もこの戦いで生命を落としているね。

今川義元の後を氏真が継いで領国経営に乗り出しましたが、義元ほどの求心力はなく、今川家に仕えていた駿河・遠江・三河の国人領主や土豪たちに動揺が走ります。それぞれ、どの有力大名に仕えるかで割れる自体になりました。

桶狭間後の遠江のこの混乱を、今川方では遠州忩劇と呼ぶほどの動揺。

駿河の今川氏、三河の松平氏か甲斐の武田氏か

桶狭間の戦い後、松平元康(後の徳川家康)は大高城から故郷の岡崎城に入り、今川氏から独立。三河を平定後、遠江平定に乗り出します。

遠江の有力国衆たちが選んだ主君はバラバラ

| 今川氏 | 松平氏 | 武田氏 |

|---|---|---|

| 浜名氏 | 飯尾氏 | 奥山氏 |

| 大沢氏 | 井伊氏 | 天野氏 |

基本的に、それぞれの領国がどの大名に近いかによってだいたい分かれていますが、南遠州はモザイク状態でした。

かつては今川についていた家臣たちを、氏真は攻め落としたり謀略により滅ぼします。

飯尾氏は、3代目連龍が今川氏真に背信を疑われ、駿府に呼ばれて暗殺されます。その後、城代として江馬泰顕と時成が入りますが、内紛により双方とも殺されます。

家康の遠江侵攻

家康は、当初本坂峠を超えて遠江入を目指していましたが、本坂峠は今川についている国衆や土豪が多かったため、本坂峠ではなく陣座峠を超えて遠江侵攻。

奥山から井伊谷、そして1568年12月、今川に落ちた曳馬城を奪いました。

この時の曳馬城は連龍の妻お田鶴の方が女城主となり守っていました。

お田鶴の方は椿姫とも呼ばれます。家康の側室西郷局の実の姉妹であり正室瀬名姫とは義理の姉妹。

家康からの城の明け渡しを拒否したため、家康に曳馬城を攻めこまれてしまいます。その時、お田鶴の方は鎧をきこみ、薙刀を振るい、はちまき姿で家臣や侍女たちとともに奮戦。家康はその姿に感歎し、今の元浜町に家康の正室瀬名姫が椿を植えて供養したことから、椿姫と呼ばれるようになりました。

大河ドラマ『どうする家康』では、冬に咲く凛とした椿の姿になぞらえたかっこいい描かれ方をされていましたね。

家康は曳馬城を拠点にし、調略により国衆や土豪たちを味方にしていきますが、抵抗勢力となった国衆や土豪たちは徹底的に壊滅状態に追い込んでいます。

家康の遠江平定

1569年、家康は岡崎城を長男信康に譲り、遠江に本拠地を移します。

当初は磐田の見附に築城予定でしたが、駿府に侵攻している武田氏に攻められたときのことを考慮し、曳馬を本拠地にします。

天竜川を背にして武田と戦うのは危険すぎる

現在の馬込川は今よりも大きく小天竜と呼ばれており、曳馬城の天然の堀として利用できました。

曳馬城は手狭であるため、曳馬城の西側にある丘陵に新たに浜松城を建設。曳馬城は古城と呼ばれ、家康家臣の屋敷として利用されるようになりました。

曳馬城へのアクセス

曳馬城は浜松城とは道を挟んで向かいにあるので、浜松城公園駐車場に車を停めて歩いて東照宮まで行くといいです。

\ 浜松城を見下ろす絶景のロケーションにあるホテル /

コメント