岡崎城といえば、徳川家康公生誕の城。

とはいえ家康自身は6歳で人質に出されてしまっていますし、19歳で岡崎城に戻ってきたとはいえ、その10年後には浜松城に本拠地を移してしまっているので、岡崎城にいた期間はそれほど長くありません。

しかし岡崎城は徳川氏の三河の本拠地であることにはかわりありません。家康が浜松城に移った後は嫡男信康が治めており、信康自刃後も石川数正といった重臣が治めていました。

| 別称 | 龍城 |

| 城地 | 平山城 |

| 天守の種類 | 外観復元天守 |

| 天守の形式 | 望楼型、三層五階、付櫓と井戸櫓が付属、鉄筋コンクリート造 |

| 最初の城の築城者 | 西郷清海 |

| 最初の城の築城年代 | 1455年頃 |

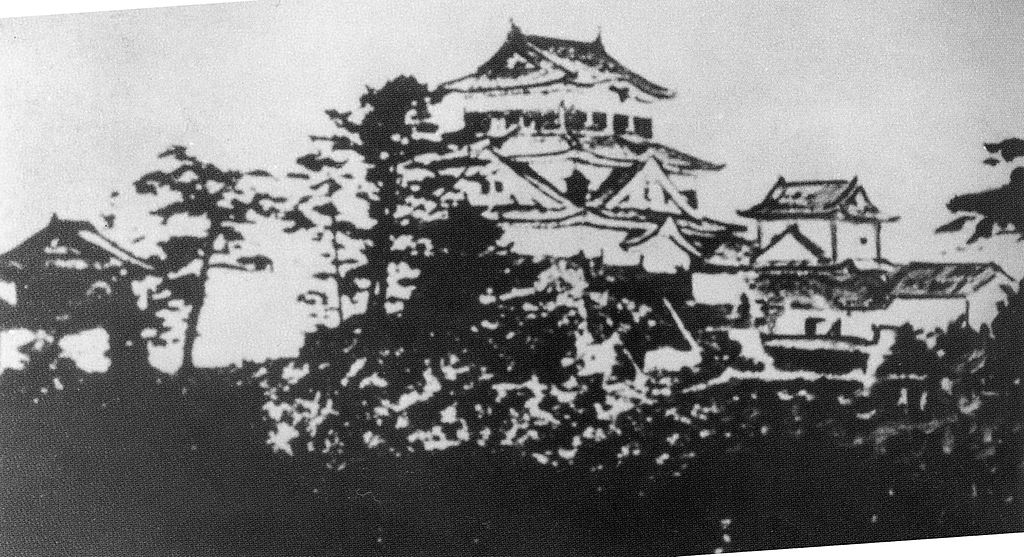

現在の岡崎城は、17世紀なかばに近世城郭として改修された姿。家康時代の岡崎城はどのような姿だったのか、史料は皆無に等しく、実はよく分かっていません。

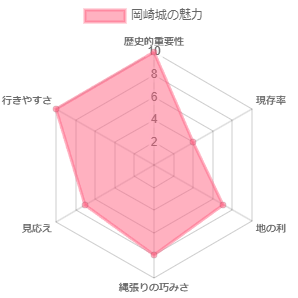

独断と偏見による岡崎城の魅力

- 神君徳川家康出生の城

- 田中吉政が近世城郭に大改修

- 国道1号線が走り、駅からも近い行きやすさ

- 飲食店が豊富

- グレート家康公「葵」武将隊が面白い

※異論は認めます

本記事では、岡崎城の見どころ及び御城印・スタンプを紹介します。

岡崎城の構成と見どころ

近世岡崎城は城下町を惣堀と土塁で取り囲んだ惣構になっています。

岡崎城がある場所は、西側のかつての青木川と南の菅生川の合流地点にある半島状地形の先端部。西側には湿地が広がり、東側は菅生川の遊水地。大林寺曲輪は竜頭山と天神山の間の谷筋という地形。つまり、

湿地帯の中にある丘陵地

に建てられた城。

しかし現在は市街地化に伴い、堀は埋め立てられ、土塁は削られ、その名残が市街地の高低差となって面影を留めているに過ぎません。北曲輪や三の丸、三日月堀といったものは市街地化のために残っていません。

七間門

二の丸の大手門。

七間門にはかつて馬出がありましたが、その遺構は国道1号線の下に埋もれてしまっているそうです。

枡形になっていないかわりに、馬出で防御を固めていたと考えられています。

二の丸

七間門をくぐった先は二の丸です。

三河武士のやかた家康館

三河武士のやかた家康館では、家康の天下取りを支えた家臣団たちが紹介されています。

金陀美具足のレプリカ

地下の常設展示室には、金陀美具足のレプリカが展示されています。家康が着用していた本物の金陀美具足は久能山にあり、ここに展示されている金陀美具足は、三河武士の館の建設に合わせて岡崎市が当時1,000万円をかけて本物と同じように作らせたという具足です。

本物と同じように作ってもらったので、本物と同じように20kgもあるんですよ。使用していないので、本物よりきれいです。

徳川家康と徳川三傑の甲冑

家康と、家康の関東移封から関ヶ原の戦いまでに活躍した徳川三傑の鎧(もちろん偽物)が出口に展示してあります。

展示物は訪れる日によって変わります。

本多忠勝が使用したという本多忠勝の実物大蜻蛉切が展示されている他、試着体験できる兜があります。

試着体験コーナー

太刀、打刀、兜にそれぞれ重量が記載されています。

太刀や打刀は片手で扱えるような代物ではなく、両手剣だということがよくわかります。

ずっしりとした刀や兜の重みを体感できます。

からくり時計

毎時00分および30分になると扉が開き、家康様のからくりが能を舞います。

14時から始まる武将隊の演武は、からくりの動きが止まってから始まります。

堀

岡崎城の堀は本丸を囲む堀は現存していますが、それ以外の堀の多くは埋め立てられてしまって残っていません。

清海堀

本丸を取り囲む清海堀は、岡崎城の中で最も古い部分。清海堀の「清海」は、岡崎城築城者の西郷清海からきています。

超初期の岡崎城は、清海堀で堀切りされた狭い範囲でした。

堀には持仏堂曲輪と天守を結ぶ廊下橋という、なかなか風情のある橋が架かっています。

天守に直接行けてしまうような廊下橋は、敵に襲ってくださいと言わんばかり。どう考えても平和な江戸時代に建設されたもので、ドンパチしていた戦国時代に、こんな施設なんてあるはずありません。今は石橋ですが、かつては木橋で屋根がついていたようです。

なお、廊下橋は現在通行止めになっていて渡れません。

龍城堀

隠居曲輪から菅生曲輪へ行く途中から見た龍城堀と噴水と橋

赤い橋(神橋)の右側は、風呂谷曲輪という狭い曲輪があり、急勾配の風呂谷門を通って本丸へ行けます。

左側は菅生曲輪で「茶室 葵松庵」があります。

風情のある堀の景色を眺めながら茶を楽しむのも良し。

本丸

本丸には、明治9年(1876)に建てられた龍城神社があります。

天守

岡崎城の天守の内部は、岡崎城の歴史を紹介する博物館。西郷氏による岡崎城の築城から紹介されています。

田中吉政が築いた最初の天守は天正地震で崩壊。元和2年(1616)に本多康重が再建し、その際、天守台を拡大して付櫓を設置。

しかしその天守も、第二次世界大戦により焼失してしまいました。

岡崎城の天守は昭和30年代の天守復興ブームのとき、当時の市長が議会に復元案を提出し、議会の承認を受けた後に建設された鉄筋コンクリート造の復興天守。

岡崎城は幸いなことに古写真が残っており、古写真を元に設計されました。とはいえ、正しい復元ではありません。

現在の岡崎城にある廻縁は古写真にはありません。観光のためにその時に取り付けられたものです。

岡崎城天守を観光のために活用しようとして取り付けられた廻縁は、観光用物見櫓としての天守にとって必須なものですし、鉄筋コンクリート造なのは、

木造だから天守が燃えてしまったんだ。鉄筋コンクリート造ならきっと燃えなかったに違いない。市のシンボルとして、今度は燃えない天守を建てよう。

という市民の要望を受けてのものだったとか。鉄筋コンクリート造の天守は興ざめしてしまうかもしれませんが、そのような背景があるのなら納得です。

廻縁のある鉄筋コンクリート造の天守にしてくれたお陰で、岡崎市の景色を楽しむことができるようになりました。

案内看板のランドマークを頼りに、どこに何があるのか見ていくのですが、

「厭離穢土欣求浄土」の大樹寺どこーーーっ!

な状態。逆に、大樹寺から岡崎城はよく見えるのかな?

大樹寺の場所がよくわからない人のために、大樹寺のある方角に固定されたスコープがあります。

空気が澄んでいる時でないと、たぶん見えません。

写真はただの筒ですが、(行ったときは故障中なのか使用不可でしたが)望遠鏡も用意されていました。

天守に登るためには入場料がいりますが、ミュージアムショップで御城印等を購入スるるだけなら入場料はいりません。

東照公産湯の井戸

東照公産湯の井戸は、本丸西側の坂谷曲輪にあります。

坂谷曲輪は人が少なく、静かです。

徳川家康は坂谷曲輪にあった坂谷邸で生まれたと言われています。しかし坂谷邸の詳細は不明。

坂谷曲輪には胞衣塚、西搦手門である坂谷門があります。坂谷門を出た先にはかつて丸馬出があり、さらに白山曲輪がありましたが、現在はその面影もなくただの住宅地。想像力を働かせましょう。

坂谷曲輪の発掘調査については、下記記事をご覧ください。

岡崎城公式サイト

岡崎城の武将隊『グレート家康公「葵」武将隊』

岡崎城では岡崎観光PR武将隊のグレート家康公「葵」武将隊が来城者をおもてなししています。タイミングが合えば武将たちと出会えるし、演武も楽しむことができます。

演舞は土日の11:00および14:00から始まり、1公演30分ほどです。

旗を持って踊ったり、刀を持って踊ったり。

演武はかっこいいですし、トークはトークでこれまた面白い!

観客の中に演武を完コピして一緒にノリノリで踊っている男の子がいて、とても可愛らしかったです。

ファンになる気持ち、わかるわ!また会いに来ます。

グレート家康公「葵」武将隊の皆さん

まずは武将隊の皆さんだけで、観客の皆様に向けて写真撮影会。

その後、お客さんを交えての記念撮影会が行われました。

「徳川」と言いますので、親指を立てて「いぇ~いやす」と言って写真を撮ってくださいね。

3代目服部半蔵正成

令和6年2月25日に3代目服部半蔵正成様がお披露目。服部半蔵がメンバーに加わるのは7年ぶりのことらしい。

3代目服部半蔵正成様のお披露目から、まだわずか2週間しか経っていないときの演武。

まだ場馴れしていないのか、どこかぎこちなくて初々しいのが良き

半蔵様の成長が楽しみです。

岡崎城へのアクセス

公共交通機関を利用する

名鉄「東岡崎駅」より徒歩15分。

駅からバスを利用しても良いですが、

歩いたほうが城の立地がよく分かるので、15分くらいなら私は歩きます。

- 名鉄東岡崎駅より4番のりばバス「康生町経由」乗車→「康生町」下車→徒歩5分

- JR岡崎駅よりバス「康生町方面行き」乗車→「康生町」下車→徒歩5分

自動車で行く

岡崎城には国道1号線が走っていますので、車でも行きやすい城です。

ただし、岡崎城公園の駐車場はすぐに満車になってしまいますので、国道を挟んだ反対側にある岡崎市立図書館交流プラザりぶら等の駐車場を利用するのが便利です。

岡崎城に行った後、あるいは行く前に、図書館で岡崎城について調べるのもおすすめコース。

コメント