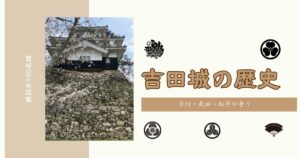

朝倉川が豊川に注ぐ場所に立つ平城で東三河の中心地。

かつては今川氏と松平氏(後の徳川氏)が争奪戦を繰り広げた城でした。

| 別称 | 今橋城 |

| 城地 | 平城 |

| 城郭構成 | 半輪郭式 |

| 石垣 | 野面積み、一部打込接 |

| 最初の城の築城者 | 牧野古白 |

| 最初の城の築城年代 | 1496年頃 |

徳川家康の重臣酒井忠次が吉田城を与えられ、城主を務めていました。酒井忠次は、はじめて城を与えられた徳川家臣。

徳川家康が関東に移封されたあと、池田照政が豊臣方大名として入封し、近世城郭へと大改修を行っています。

池田照政は吉田城にいた頃は「照政」を名乗っており、姫路に移封されてから「輝政」を名乗るようになりました。本記事ではそれに習い、吉田城時代は照政とします。

あまり知られていないことですが、吉田城の本丸の櫓はすべて三重櫓、二の丸は二重櫓、三の丸は櫓なしと、城郭の理想形を実現している希少な城。三重櫓が5基もあった大城郭でした。

城主 城山塔子

城主 城山塔子小学生の頃、ここで写生大会が行われ、天守をよく描いていたものです。我がふるさとの城。写生大会は今も行われているのかな?

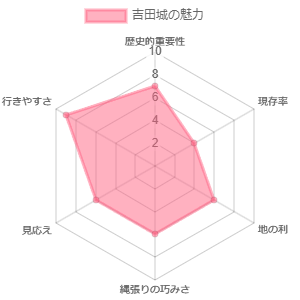

独断と偏見による吉田城の魅力

- 徳川家康が、はじめて家臣(酒井忠次)に与えた城

- 池田照政が近世城郭に大改修

- 全国屈指の縄張り面積

- 豊橋駅から路面電車に乗って簡単に行ける行きやすさ

本記事では、吉田城の見どころと御城印を紹介します。

吉田城の構成と見どころ

吉田城の旧城地内には、現在豊橋市立豊城中学校や豊橋市役所、豊橋市美術館などが建っており、豊橋公園としても利用され、市民の憩いの場となっています。

吉田城の特徴は、下記のとおり。

- 豊川河岸段丘の微高地に本丸。土橋を介して東側に金柑丸

- 本丸と金柑丸の南に二の丸

- 二の丸を取り囲むように三の丸。その三の丸は小規模な堀と土塁で区画されている

- 三の丸の外側に家臣団屋敷地があり、屋敷地を囲む総堀

総堀の内側を城域とするならば、東西約1,400m、南北約700mで、東海道沿いの近世城郭では岡崎城に次ぐ大規模な城。元市民としてあまり実感はありませんが、実は全国屈指の縄張り面積を持つ大規模な城です。

吉田城の石垣

吉田城の石垣は、本丸周辺と主要な門のみに敷設されているに過ぎません。二の丸や三の丸は土塁のままです。

石材はあっても、積み上げる石工不足だったから、重要な部分だけしか石垣にできなかったみたい。

石工不足だけでなく、軟弱地盤で土地改良も必要であったことからも、総石垣化を諦めています。

吉田城鉄櫓下の高石垣

本丸側から見る鉄櫓の石垣は高さを感じませんが、川沿いに降りると高石垣であることがわかります。

地表面から12m、川面からは15m。

池田照政時代の施工で、地元産のチャート石材を利用した野面積み、間詰め石は川原石が多く、算木積みは未発達といった特徴があります。

一般的に野面積みでは5mぐらいしか積み上げられないところ、池田照政は穴太衆を動員して積み上げることができたため、野面積みで10m以上もの高さのある石垣を積み上げることができました。

鉄櫓台の石垣は、櫓再建の際に積み直しをされているため、下部のみが池田照政時代の旧状ものです。

コンクリートで覆われてしまった石垣

明治期に、「石垣が崩れるといけないから」とコンクリートで覆われてしまった石垣。

黒く変色し、水が抜けないので孕んでしまっているのがよくわかります。

石垣を崩れにくくするはずが、反って崩れやすくしてしまっているという皮肉

南御多門石垣の矢穴痕

近世になって、荘厳化のために一部が花崗岩の石垣に改造されました。石材の多くに矢穴痕があり、名古屋城で使用する予定だった石材が使用されたと推定されています。

この部分は打込接。

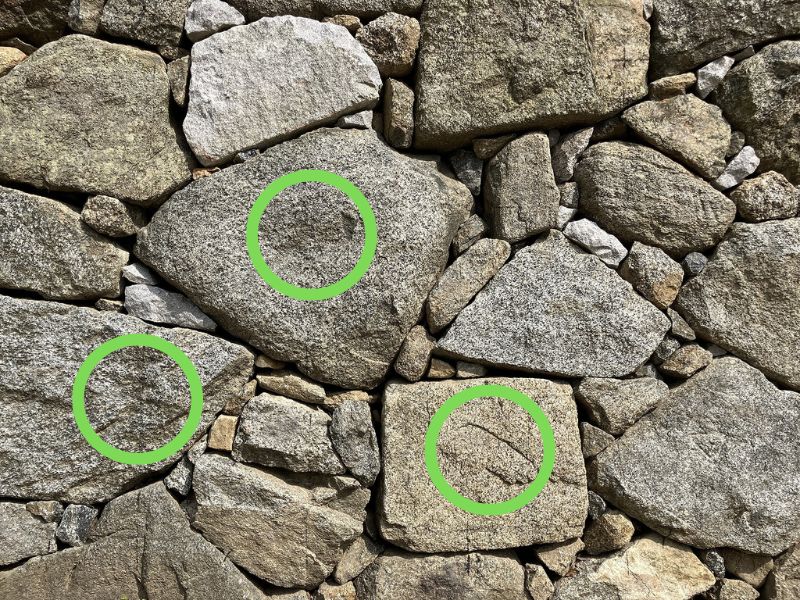

石工の刻印

門周辺の石垣には、石工の刻印がある石が多く見つかります。

大雨で石垣が崩れちゃって、その修復をするときに高圧洗浄機にかけてしまったらしく、刻印が見えにくくなっちゃっているのよね。

「山田石」と呼ばれているものは、たまたまはっきりと「山田」の刻印が見えるので「山田石」。

山田石はヒビが入ってしまっているため元の場所には戻せず、代わりに似たような形の新しい石がはめ込まれています。「山田」の刻印がはっきりと見えるため、展示用に南多門に置いているのだそう。

この山田は誰なのかということは特定されています。

この山田がどこの誰ベエなのか、教えてもらったけれど覚えていません。「誰それの家臣のその……」という感じで、3次受け?4次受け?ぐらいのところに行き着いている感じでした。

城門

枡形は外側に高麗門、薬医門があり、内側に櫓門があったとされており、櫓門はすべて切妻屋根だったらしいです。

すべて切妻なのは珍しい。

南多門は、本当に冠木門だったのかは不明だそう。

裏御門は、内枡形状。

土塁・土橋・堀

吉田城の土塁は現存している部分だけで総延長1,000m以上もあり、市街地にある城としては全国屈指のレベル。

今アリーナ建設計画が持ち上がっていて、土塁がどうなるかわからないのよね。全国的にも貴重な土塁だから、できれば残してほしいんだけど。

土橋

裏御門を出て金柑丸に向かうところにある土橋。もちろん、土橋の両側には堀。

土塁

基本的に、堀を掘った土を盛って土塁にするので、土塁と堀はセット。しかし本丸周辺の堀以外、ほとんど埋め立てられてしまっています。

土塁の上にはね、かつて土塀があって、礎石列が見つかっているの。これも珍しいのよ。

堀と腰巻石垣

この堀は空堀ですが、大雨の後は水没してしまう堀です。

堀底にある腰巻石垣は、切岸が雨によって崩れてしまうのを防ぐための土留めとしての役割を果たしています。

現在姿を表している石垣部分はほんの僅かで、年月に伴い大部分は埋まってしまっています。発掘調査により、腰巻石垣は2.1mもあったことが分かっています。

本丸

かつては本丸御殿があった本丸跡地。

本丸御殿は宝永地震で倒壊し、その後再建されることはありませんでした。

そもそも本丸は将軍が上洛するときの宿所であり、時代が下ると将軍が上洛することがなくなりました。そのため、他の城郭同様に本丸が再建されることはありませんでした。

本丸を囲む石垣は、内側のみで外側は土造りのままです。

石垣に残る雁木

吉田城に残る雁木は、大規模。配置や広がりは、かつて存在していた本丸御殿に対応しています。

有事の際に武士たちが守備につくために駆け上がる急勾配の階段で、吉田城のものはかなり幅があり、大勢の武士がそれだけ早く守備配置につけます。

鉄櫓

吉田城に天守はありませんが、事実上の天守とされている鉄櫓。江戸幕府に天守として届け出をしていなかっただけで、実質的には天守です。

三層三階穴蔵一階の三重櫓で吉田城では最大規模の櫓。他の櫓台とは違い鉄櫓だけが独立した櫓台であることも、天守の風格を備えた櫓であることを示しています。

鉄櫓は、

- 東海道を京から江戸に向かったとき、吉田大橋から見て目立つ場所

- 東海道を江戸から京に向かったとき、大手門と鉄櫓が並ぶ位置に来る

という目立つ位置にあります。

川沿いに立つ鉄櫓は、川を行き来する船からもよく見えたことだよね。

現在の鉄櫓は昭和29年に建てられた鉄筋コンクリート造の復興櫓。東海道に配置された他の豊臣系大名の城郭と池田輝政の石高を考慮すると、輝政時代には今よりも大きな天守が存在していた可能性が高いと考えられています。

鉄櫓最上階から眺める豊川の流れ

豊川が大きく蛇行し、朝倉川が注ぎ込む場所に立つ吉田城。川を下る船からは鉄櫓がよく見えたことでしょう。

川のそばに立っていながら、吉田城の堀は豊川とは繋がっていません。豊川は暴れ川であり、川が増水した時に郭が崩壊してしまうことを懸念してのことと考えられています。

とはいえ城への物資の搬入に豊川の水運は利用されており、そのための水門跡があります。

城のすぐ下でカワエビがたくさん捕れるのよ。酒井忠次の「エビすくい」は、もともと吉田城のエビなんだから。岡崎の盆踊りにエビすくい取られちゃったから、悔しいよね。

ということは、酒井忠次のエビすくいは、吉田城代になって以降の宴会芸?大河ドラマ『どうする家康』の初回で酒井忠次はいきなりエビすくいを披露していましたが、その段階でのエビすくいは誤りということかな?

帯曲輪

鉄櫓を見物した後。北御多門から川岸に降りて、帯曲輪の遊歩道を歩いてみるのをおすすめします。

江戸時代に遊歩道はなく、豊川に直接面していました。豊川増水時、遊歩道は水没します。

豊川のゆったりした流れと、歴史ある帯曲輪の石垣を感じながらの散策は、素敵なひとときになること間違いなし。

歩いた先には川手櫓跡、川と繋がっていそうで繋がっていない堀と出会えます。

犬の散歩をしていたり、ジョギングをしていたりする人も多いよ。

吉田城の御城印とスタンプのある場所

販売されている吉田城の御城印は、全部で5種類。

- 池田輝政

- 酒井忠次

- 大河内松平

- 牧野

- 深溝松平

- 小笠原

家紋はもちろんのこと、吉田城の字体もバージョンごとに異なっています。

酒井忠次バージョンしか購入しなかったことを、ちょっと後悔。次回行った時に、他の4種類も購入するのだ。

御城印は豊橋美術博物館で

豊橋美術博物館

御城印は、二の丸にある豊橋美術博物館で販売しています。

スタンプは鉄櫓または市役所13階

吉田城は『続日本100名城』に選ばれているので、続日本100名城のスタンプがあります。吉田城は151番。

スタンプは、鉄櫓内部および豊橋市役所13Fにあります。

市役所13階にあるスタンプ

豊橋市役所13回は展望台ともなっており、眼下に豊川の流れ、吉田城はもちろんのこと、遠く石巻山まで見渡せます。

鉄櫓は10:00~15:00しか開館しておらず、時間外に来てしまった場合は豊橋市役所に行けばスタンプがあります。

ぜひともスタンプ帳を用意して、スタンプを集めよう!

吉田城へのアクセス

東海道の交通の要衝にある城なので、公共交通機関でも車でも行きやすい場所です。

公共交通機関を利用していく

豊橋駅から路面電車に乗って『市役所前』または『豊橋公園前』の電停で降ります。

元市民としては、ぜひとも路面電車を味わっていただきたい!

車で行く

国道1号線がすぐ近くを通っているので、車で行くのも簡単!よく渋滞するので注意(23号線バイパスができたおかげで、最近はかなり緩和されました)。

豊橋公園の駐車場なら無料!

市役所や美術館の駐車場も利用できますが、こちらは有料になります。

しかし美術館や市役所利用者は、3時間まで無料で使用できます。

コメント