宇連川と豊川(寒狭川)の合流する断崖上に有る要害堅固な城。

武田氏と徳川氏が激しい争奪戦を繰り広げ、天正3年(1575)には、歴史の転換点ともなったともいえる長篠・設楽原の戦いの発端となった城。

| 城地 | 平城 |

| 最初の城の築城者 | 菅沼元成 |

| 最初の城の築城年代 | 1508年 |

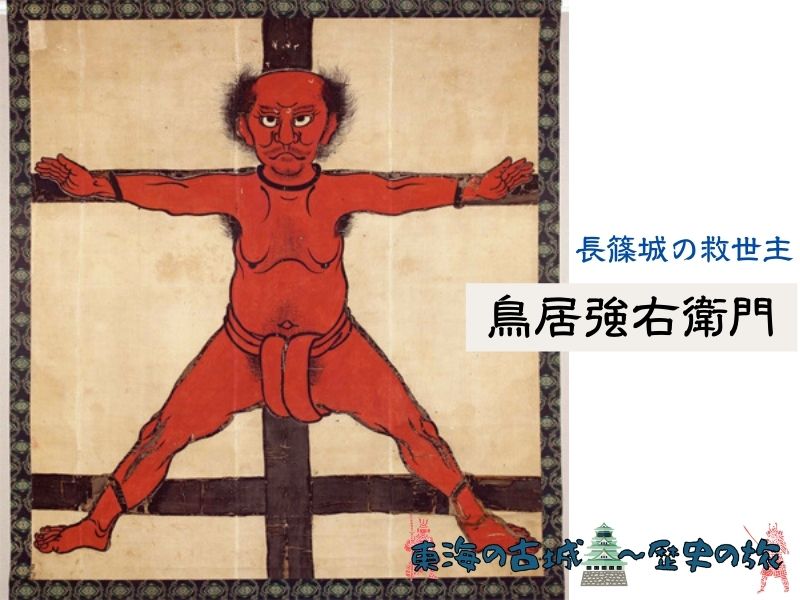

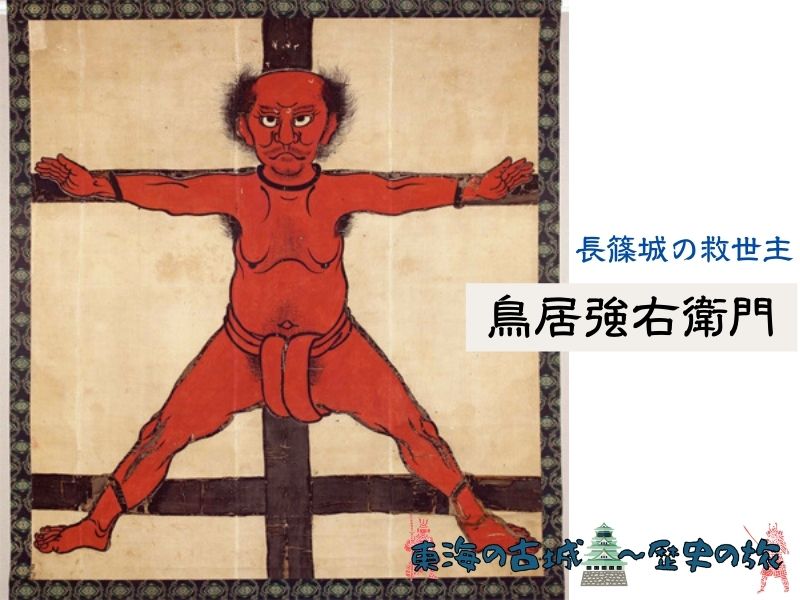

長篠合戦では城主の奥平信昌は武田軍の猛攻に耐え、無名の一足軽兵に過ぎなかった鳥居強右衛門の勇気ある行動によって形勢逆転しました。

長篠合戦後の設楽原の戦いで敗北した武田氏は滅亡への道を進むことになり、勝利した徳川家康は武田氏に奪われた領土奪還に動き出します。

城郭遺構そのものはそれほど見どころはありませんが、歴史の転換点の一つといってもいい戦いがあったという意味で、歴史的重要性はひじょうに高い場所です。

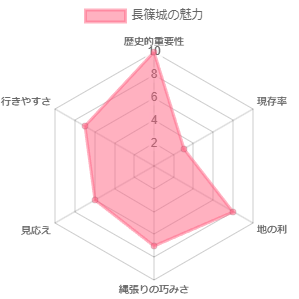

独断と偏見による長篠城の魅力

- 武田氏と徳川氏の間で激しい争奪戦が繰り広げられた

- 武田氏が滅亡し、徳川氏が勢力を盛り返すきっかけとなった戦いがあった

- 徳川家康の長女亀姫の嫁ぎ先

- 一足軽兵鳥居強右衛門の勇気ある行動

城主 城山塔子

城主 城山塔子小学校6年生のときのお別れ遠足が長篠城。ある意味思い出の地。小学生にとって、長篠城の価値なんて全く理解できませんでした。

本記事では、長篠城の見どころと歴史を紹介します。

長篠城の見どころと構成

長篠城の遺構は破損がひどく、良いものとは言えません。

野牛曲輪と主郭(本丸)の間には飯田線が走っていますし、弾正曲輪には民家が立ち並んでいます。土塁は削られ、堀も埋め立てられていまっています。「二の丸」「大手門」といったは札は立っていますが、そこにも一般民家が立ち並んでいます。

長篠城の中を走る飯田線

線路の向こうは野牛曲輪。さらにその向こうは川が流れているはずですが、生い茂った木々でよく分かりません。

古城の中を走る飯田線。鉄道ファンの方はどう思っているのだろうか?

見学は主郭と帯曲輪、踏切を渡って野牛曲輪ぐらいしかできません。

帯曲輪は駐車場として利用され、長篠城址史跡保存館が立っています。

堀

帯曲輪と主郭(本丸)の間にある堀には横矢が掛けられるように折れがあります。

また、本丸側は土塁になっており、帯曲輪まで攻め寄ってきた敵に対し、一段高くなった本丸側からは攻撃しやすくなっています。

当時はもっと堀は深く、土塁も高かったに違いありません。

長篠合戦では、ここまで武田軍が迫ってきていたんだ。

主郭(本丸)跡

長篠城本丸跡地には、何もありません。

長篠城は武田軍の打ち込んだ鉄砲で、土壁は崩れて籠のようになり、戸板も障子のようになってしまっていたが、奥平信昌は畳などを立て重ねて懸命に防戦した。『徳川実紀』

『検証 長篠城合戦』

わしら後詰(援軍)が到着するまで、奥平信昌は武田軍の猛攻によくぞ耐えてくれた。娘婿にふさわしい戦いぶりじゃった。

何もありませんが、古の戦いを想像しながら本丸に立つと良いでしょう。

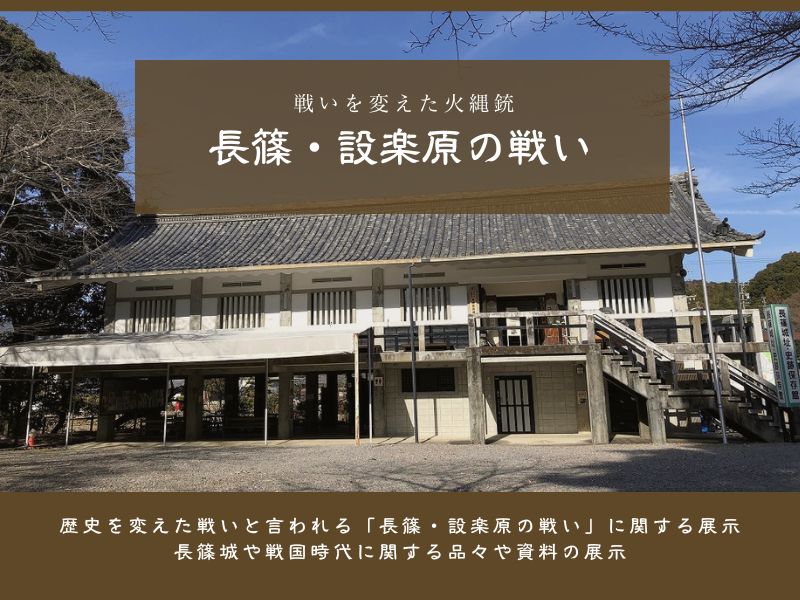

長篠城址史跡保存館

帯曲輪にある長篠城址史跡保存館はには、長篠・設楽原の戦い、長篠城に関する展示があります。

- 長篠城主「奥平家」について

- 長篠城の戦いのヒーロー、日本一の足軽こと「鳥居強右衛門」

- 付近の農家が保管していた具足類、戦場用品

奥平家の奥平信昌には、徳川家康の長女亀姫が嫁いでいます。亀姫は別妻を認めなかったのですが、子宝に恵まれ、信昌との間に四男一女をもうけています。

奥平家は譜代大名として厚遇され、現在も奥平家が続いていることを、ここではじめて知りました。

亀姫を娶った奥平信昌は、その後義父の徳川家康が天下を取り、自分もその恩恵に預かれるなんて思ってもみなかったに違いない。

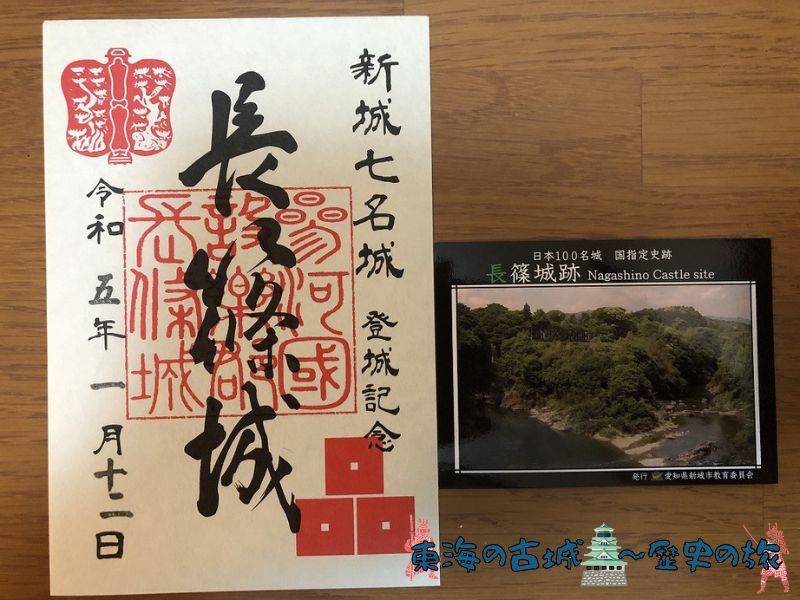

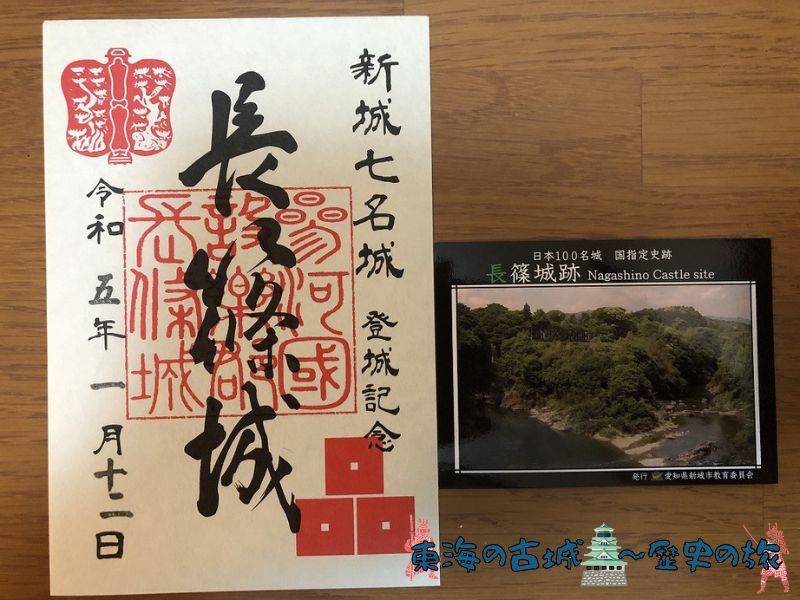

長篠城の御城印と城カード

長篠城の御城印と城カードは、長篠城址史跡保存館で購入できます。

長篠城址史跡保存館では長篠城の他に、柿本城の御城印も販売されていました。

長篠城以外の三河地方にある城(柿本城・野田城・上ノ郷城など)のパンフレットが置いてあり、これらのパンフレッをともらって他の城を攻城してみるのもいいですね。

長篠城の歴史

長篠城は、今川氏親家臣、菅沼元成が永正5年(1508)に築城したのが始まりです。

菅沼氏は長篠を拠点としていた国衆。

武田と徳川の間を揺れ動く長篠城

今川領でしたが三河では今川氏支配に対する反発から、三河忩劇(1555~1558年)と呼ばれる状態になっていました。

長篠では、奥平氏、菅沼氏、牧野氏が婚姻関係に基づく一揆を起こすなど、桶狭間の戦い(1560年)以前から動乱の時代でした。

- 永禄4年(1561)

-

桶狭間の戦いで今川義元が討死すると、菅沼氏は松平元康の配下になります。

- 元亀2年(1571)

-

武田信玄の三河侵攻の一旦として、天野景貫に攻められます。陥落は免れたものの武田の軍門に下ることとなり、山県昌景の配下に配属され、山家三方衆と呼ばれます。

山家三方衆- 奥平氏

- 田峯菅沼氏

- 長篠菅沼氏

信玄の三河侵攻の道案内役をしていたのが山家三方衆。

- 元亀4年(1573)

-

武田信玄死去。その隙きに徳川家康は長篠城を攻めて奪還し、城主の菅沼正貞は武田領へと逃げます。家康は武田軍の侵攻に備え、城を拡張強化しました。

- 天正3年(1575)

-

武田信玄の死を悟った奥平貞能により奥平氏は武田から徳川にあっさり寝返ります。それを受けて家康は貞能の嫡男、奥平信昌を長篠城主に任命。

また武田方に寝返ったりしないようにな。(信長公の提案で)亀姫を娶らせたんじゃ。

武田勝頼は1万5千の兵でを率い、わずか城兵500人で守る長篠城を包囲しました。

長篠合戦の英雄、鳥居強右衛門奥平氏に仕える足軽、鳥居強右衛門が決死の泳ぎと走りで長篠城の窮地を岡崎城にいる徳川家康と織田信長に伝えようとしました。

しかし織田信長は岡崎城ではなく、豊川の牛久保城にまで軍を進めていると聞き、強右衛門はさらに牛久保城の織田信長の下まで伝えに活きました。

強右衛門は後詰めが来ることをいち早く城の皆に伝えたいと長篠城に戻りますが、武田軍に見つかり磔に。

勝頼の脅しにもまけず、貼り付けにされながらも「援軍が来るぞ~!」と叫びました。

強右衛門はそのまま武田軍に殺されてしまいましたが、これにより長篠城の城兵たちは士気が高まり、援軍が到着するまで城を持ちこたえさせることに成功しました。

鳥居強右衛門は、長篠城と岡崎城を往復したと考えられていましたが、実際は

長篠城→岡崎城→牛久保城→長篠城

というルートを辿っています。長篠城と岡崎城の往復よりも更に距離が長いです。

この時はまだ、武田氏が滅亡し、徳川氏が天下を取るなんて誰も思っていなかったことでしょう。武田と徳川のどちらについたかによって、その後の家の命運を分けました。

長篠・設楽原の戦い(天正3年:1575)

日本史を変えた戦いの一つに数えられる長篠・設楽原の戦い。

| 武将 | 年齢 | 石高 |

|---|---|---|

| 織田信長 | 42歳 | 405万石 |

| 徳川家康 | 34歳 | 48万石 |

| 武田勝頼 | 30歳 | 133万石 |

こうして並べると、当時のわしがいかに弱小勢力だったのか分かるのう。

この戦いで武田軍が惨敗したのは、誰もが知るところ。

織田・徳川連合軍の馬防柵と鉄砲隊の前に、武田の騎馬軍は為す術もなく惨敗したと言われている戦い。

長篠・設楽原の戦い後

長篠城はこの戦いでの破損がひどく、奥平信昌は新たに新しい城を築城し、長篠城は廃城としました。

新城の地名がこのときの新しい城から来ているなんて、知らなかったよ。

この戦いでの敗戦をきっかけに、武田氏は滅亡への道を歩んでいくことになるのは、誰もが知るところ。

長篠城へのアクセス

新城ICからのアクセスが良く、帯曲輪が長篠城の駐車場になっているため、車で行きやすい城です。

貸自転車

長篠城では貸自転車があり、長篠城址史跡保存館にて借りることができます。

細い道の先に史跡があるようなところへ行くには、貸自転車がおすすめ。

古戦場の有名な史跡に行くのに、車では行きにくいところが結構あるんです。

古戦場を堪能する前に、まずは古城を堪能。長篠城址史跡保存館で長篠・設楽原の戦いの情報を得てから、貸自転車で戦場や史跡を回ってみると良いでしょう。

コメント