駿府城は、今川氏の本拠地「今川館」があった場所に徳川家康が建てた城です。

| 別称 | 駿府の浮城、駿府の水城 |

| 城地 | 平城 |

| 天守 | 天守台のみ |

| 城郭構成 | 輪郭式 |

| 最初の城の築城者 | 近世城郭としては徳川家康、今川館としては不明 |

| 最初の城の築城年代 | 近世城郭としては1585年、今川館としては不明 |

家康が江戸幕府を開いた後、天下普請により隠居城として駿府城をさらに強化して建てました。

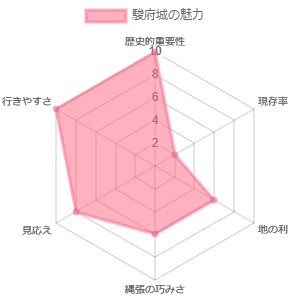

独断と偏見による駿府城の魅力

異論は認める

- 守護大名今川氏の本拠地

- 徳川家康が幼少期を過ごした地

- 大御所徳川家康の隠居城としての風格

- 巨大な縄張と天守台跡

- 静岡駅近く、静岡市市街地のど真ん中

本記事では、駿府城の見どころを紹介します。

駿府城の構成と見どころ

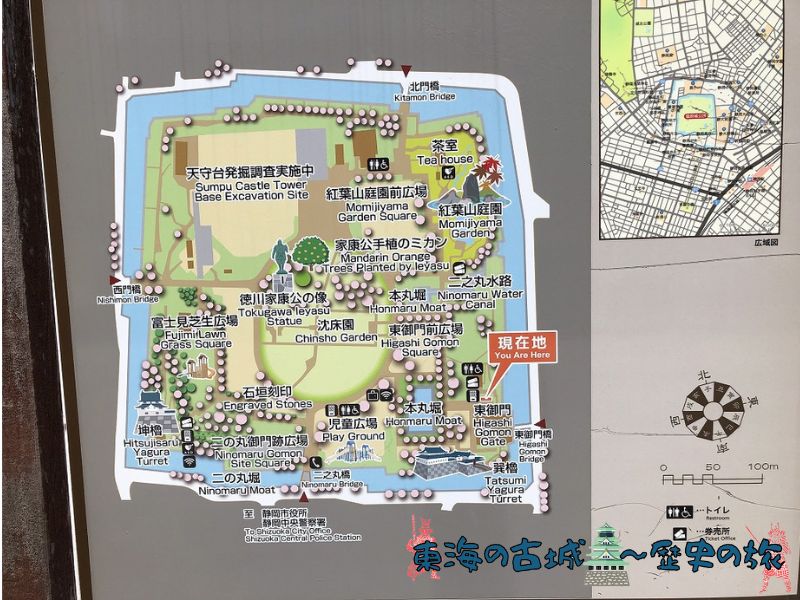

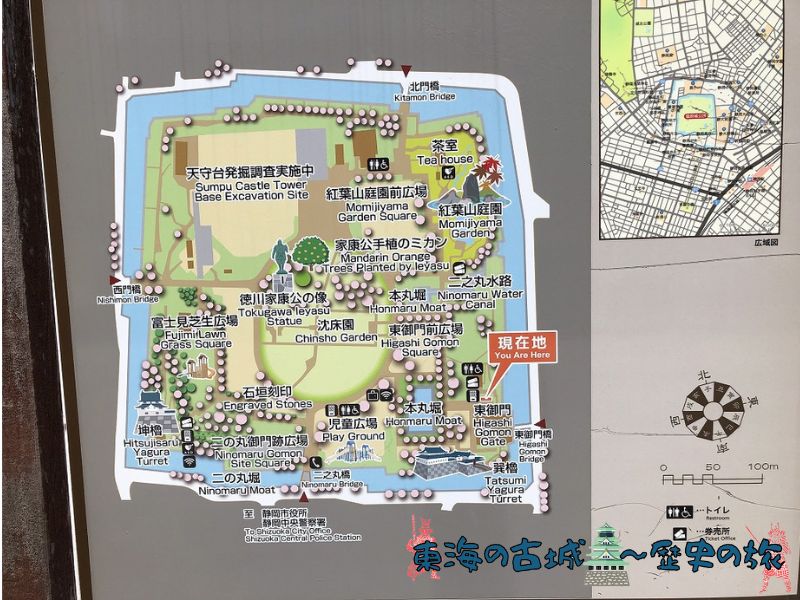

駿府城は、方形の本丸を中心に二の丸が取り囲み、さらに三の丸が取り囲む輪郭式と呼ばれる構造。

本丸(内堀)と二の丸(中堀)、三の丸(外堀)には水掘が張り巡らされていました。内堀のほとんどは埋め立てられてしまっており、外堀も一部埋め立てられてしまっている状況です。

三の丸は現在、学校や体育館、文化会館といった公共施設が建ち並んでいますが、本丸と二の丸は駿府城公園として利用されています。

駿府城では、以下の3つの施設が有料見学になっており、それぞれの施設のチケットだけでなく、3つまとめて購入することもできます。

| 施設名 | 料金 |

|---|---|

| 巽櫓・坤櫓共通券 | 大人:¥360(団体¥280)、小中学生:¥120(団体¥90) |

| 紅葉山庭園 | 大人:¥150(団体¥120)、小中学生:¥50(団体¥40) |

門

駿府城に入る門は東西南北にそれぞれ4ヶ所ありますが、東の門だけが復元されています。

東御門

二の丸東に位置する東御門。

二の丸堀(中堀)に掛かる東御門橋を渡ると、高麗門、櫓門、多門櫓で構成される内枡形門がお出迎え。

門をくぐると、まず四方から狙い撃ちにされる感じがあります。

東御門は寛永12年(1635)の大火で天守とともに焼失しましたが、寛永15年(1638)に再建されました。現在の東御門は、平成8年(1996)に再建後の門の姿を復元したものです。

復元された東御門は、同じく復元された巽櫓と一緒に内部を見学できます。

櫓

駿府城の櫓は、巽櫓と坤櫓の2つが復元されており、内部を見学できます。

巽櫓

駿府城の東南角を守る隅櫓で、辰巳の方角にあったことから巽櫓とよばれました。

二重三階建ての入母屋構造の櫓です。

全国の城郭でも珍しい、L字型の平面を持つ櫓。

東御門と同様に寛永の大火で焼失後再建されましたが安政地震によって全壊。現在の巽櫓は平成元年(1989)に復元されたものです。

江戸時代の駿府城の模型、発掘された金箔瓦、などが展示されています。

坤櫓

二の丸南西の方角の隅櫓で、未申の方角にあったことから坤櫓と呼ばれています。

安政地震(1854)で崩壊して以降、建物は再建されないままでしたが、平成に入り復元されました。

復元計画は、発掘調査からの知見に加え、徳川系の城である名古屋城の西南隅櫓など、現存する櫓を参考にして行われました。

一部床板や天井板を外しており、櫓の内部構造を見られるようになっています。

坤櫓で展示されている具足

左側の赤い具足は、今川義元モデル。

堀

城の防衛施設の要の一つである堀。駿府城はかつて内堀、中堀、外堀の三重の堀で守られていました。

本丸堀は発掘調査により姿を現した堀で、石垣は打込接。赤丸で囲んだ部分は算木積みという積み方になっている部分です。幅約23~30m深さは当時約5mあったそうです。

二の丸掘の石垣は切込接という隙間のない積み方をされた石垣です。二の丸堀は遊覧船が走っており、東御門近くに船着き場があります。

金陀美具足のランナーモニュメント

静岡市は模型の町ということで、外堀の城代橋(静岡市歴史博物館近くの堀に架かる橋)に、家康が着用した金陀美具足の甲冑プラモニュメントが2023年4月に設置されています。

二の丸水路に架かる橋

本丸掘と二の丸堀の間には、本丸堀の水位を保つための水路が設けられています。

水が張ってあるため水路の底は見えませんが、本丸側約50mにわたり石が敷かれている珍しい構造になっているのだとか。

天守台発掘現場

駿府城の大きな見どころの一つに、天守台発掘現場があります。

駿府城の天守は二度に渡る火災で焼失してしまった後、再建されることはありませんでした。

発掘された天正期石垣と今川館

発掘調査により、慶長期天守台の内側に天正期の天守台が発見され、さらにその前の時代の今川館の跡が発見されています。

天正期の石垣は野面積み

今川館の遺構としては、薬研堀の他、窪地状の遺構から当時としては貴重な中国製磁器の破片が見つかっているそう。

下の写真は発掘現場のほんの一部です。発掘現場を一周すると、天守台の大きさに圧倒されます。特に家康が天下を取った後に建設された慶長期天守台の大きさは、圧巻です。

慶長期の天守石垣は打込接

天守台の石垣は上部を削られてしまっているため、どのくらいの高さがあったのか、正確なことは分かっていません。

巨大な天守台の上に乗っていたであろう天守は想像力を働かせるしかありませんが、天下人徳川家康にふさわしい巨大な天守であっただろうことは容易に想像できます。

石垣の石に残る刻印

駿府城は天下普請で築城された城。各大名たちがどの部分を担当したのかわかるように、石垣の石に刻印を残しました。

ヨーロッパの石造りの城の城壁を構成する石にも刻印が残されていることがあります。

ヨーロッパの城の場合、作業量に応じて石工たちに賃金を支払うため、石工たちが自分が施工した石がどれかわかるようにしたものです。

同じ刻印でも、日本とドイツではその目的が微妙に異なります。

紅葉山庭園

眺める場所と角度、季節によって様々な風情を楽しめる紅葉山庭園は、癒しの空間です。

西洋にはない造りということもあり、清水港にクルーズ船が着港しているときは、欧米人で賑わっていました。

茶室

庭園の奥には、隠れ家のような茶室があります。

お茶とお茶菓子を頂いて、ちょっと休憩

お茶のチケットは紅葉山公園入口の窓口で購入もできますし、茶室でも購入できます。

茶室内から眺める庭園も、風情があります。

春祭りに訪れた時のお茶菓子は、季節に合わせて「桜花」でした。

お茶を購入した、とあるアメリカ人夫妻。

これはどうやって飲めばいいの?

と茶室のスタッフさんに聞いていました。

スタッフさんは英語でなかなかうまく答えられなくて、私を含む数人の客が助太刀し、英語で教えてあげました。

ありがとう

その他駿府城の見どころ

家康公の像

駿府城の写真でよく見る家康公の像は、天守台発掘現場の東側に立っています。背後にあるのが天守台発掘現場。

家康公お手植えのみかん

上記の家康公の像があるところのすぐ近くに、家康公お手植えのみかんがあります。

今でも実をならせているとのこと。

駿府城の公式サイト

駿府城へのアクセス

中堀に囲まれた部分が駿府城公園として使用されています。外堀は一部埋め立てられて残っていない部分がありますが、堀に沿って走る道路を見ると、堀がどのように張り巡らされていたのか分かります。

公共交通機関を利用していく場合

JR静岡駅から徒歩約15分の距離にあります。

車で行く場合

城付近にある有料駐車場を利用してください。

三の丸にある静岡市民文化会館前の駐車場が城に最も近い、というよりも城内にある駐車場です。