岡崎城公園のインスタをフォローしていたら、発掘調査をしている坂谷曲輪の現地説明会開催(令和6年3月11日)のお知らせが流れてきたので、さっそく行ってきました。

城主 城山塔子

城主 城山塔子私自身、現地説明会というものに参加するのは、この時がはじめてです。

| 別称 | 龍城 |

| 城地 | 平山城 |

| 天守の種類 | 外観復元天守 |

| 天守の形式 | 望楼型、三層五階、付櫓と井戸櫓が付属、鉄筋コンクリート造 |

| 最初の城の築城者 | 西郷清海 |

| 最初の城の築城年代 | 1455年頃 |

現在の岡崎城は、17世紀なかばに近世城郭として改修された姿。家康時代の岡崎城はどのような姿だったのか、史料は皆無に等しく、実はよく分かっていません。

発掘調査が行われた坂谷曲輪は、徳川家康公が産まれたという坂谷邸があったとされる場所。

- 家康公産湯の井戸

- 出産時に排出された胎盤などを埋葬した胞衣塚

がある場所です。

本記事では、坂谷曲輪発掘現地説明会に参加した時の様子を紹介します。

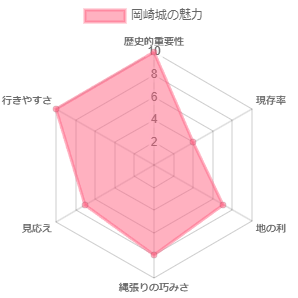

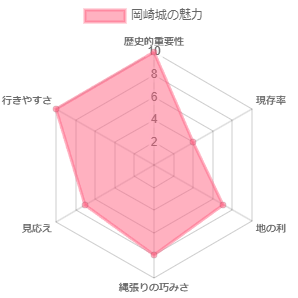

独断と偏見による岡崎城の魅力

- 神君徳川家康出生の城

- 田中吉政が近世城郭に大改修

- 国道1号線が走り、駅からも近い行きやすさ

発掘現地説明会

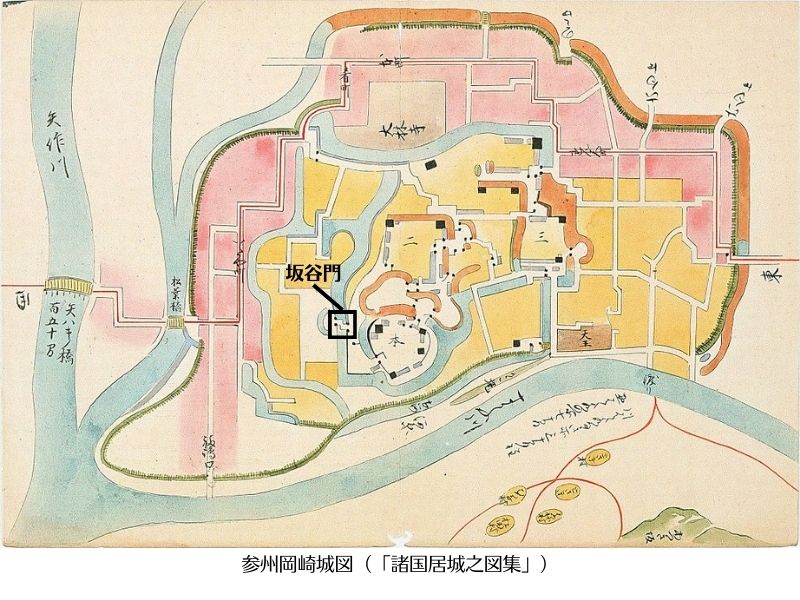

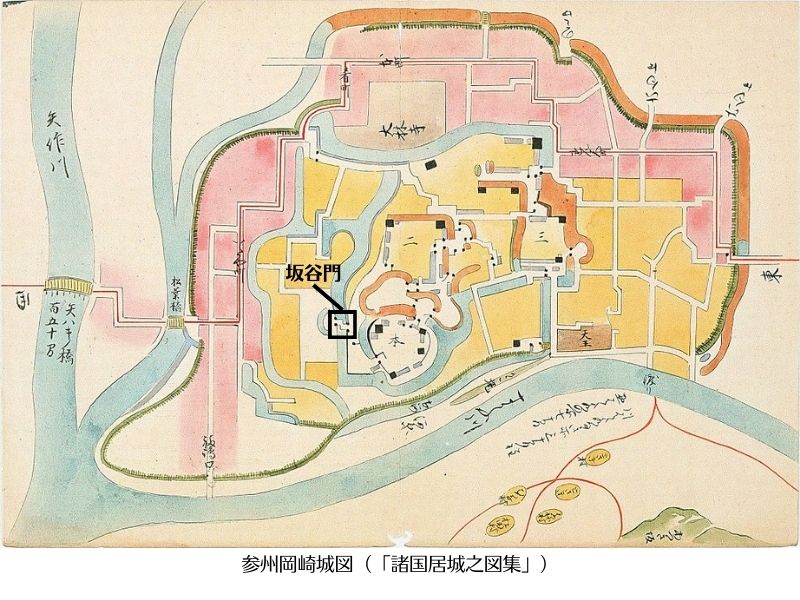

今回の発掘調査は坂谷曲輪にあった坂谷門周辺の発掘調査です。

岡崎城絵図の坂谷門

実際に現場で配布された絵図ではありませんが、坂谷門にはかつて馬出しが有りました。

関ヶ原の戦い後、城主の本多康重が豊臣方に睨みを効かせるために西側の防御力強化のために造られたと考えられています。

丸馬出なんて、今の岡崎城に見る影もないけどね。

受付で説明会資料をもらって、調査員の方から門の歴史的背景の説明と絵図からわかる構造の説明を受けた後、発掘調査からわかったことなどの説明を受けました。

枡形構造想定図は、こうだったんじゃないかという想像図で、エクセルで頑張って描きました。

という絵が立体的にとても良くできていて、ひじょうに分かりやすかったです。

坂谷門の石垣

明治の廃城令で、上部構造は取り壊されてしまっていますし、石垣も削られてしまっています。

階段と石垣跡

石垣のあった場所には裏込石。その石垣に登るための階段が検出されています。

石垣の跡からは、高さがどのくらいあったのかはわかりませんが、史料からだいたい2.3mだったと推定されています。

石垣の上にはさらに屋根や土塀が乗っかるので、さぞかし立派な門が建っていたのだろうことは、想像するしか有りません。

坂谷門の門の形

坂谷門は枡形門。外門と内門があります。

外門には鏡柱の礎石と転倒防止のための控柱の礎石があり、高麗門と想定されています。

内門の両側に石垣があり、その上に櫓が乗っかる櫓門。

礎石上の柱当たり

方形の跡は、柱が当たっていた場所。茶色くなっているのは、鉄板が乗っていた説。炎症を防ぐために鉄板を乗せていたのだとか。

排水設備

内門には暗渠が、外門には開渠があります。

- 暗渠

-

蓋付きの排水溝。

- 開渠

-

蓋なしの排水溝。

暗渠は堀の水位を調整するためという説もありますが、岡崎城の内堀は空堀ですし、暗渠は門の中に溜まった水を排水するものです。

凸凹の修復に使われた瓦

最初は平らな地面でも、人が通ったり雨に打たれたりしているうちに凸凹になってきます。

その凸凹をなおすために周囲のガラクタが使用されることがあり、その中から水野家の家紋が入った瓦が出土しています。

最後に

研究員の皆様、ありがとうございました。

本を読んだり、博物館で説明パネルを読みながら出土品を眺めるのとは違い、実際の発掘現場で説明を受けるのはやはり理解度が違いますね。

書籍や博物館の展示ではつかみにくい、距離感や大きさを感じることができました。

史料と発掘調査から、分かっていない歴史が少しずつ解かれていくのは、面白いこと。

機会があったら、また現地説明会に参加してみたいです。

コメント