城に天守が登場するようになったのは、戦国時代が終わりかけた安土桃山時代。織田信長が建てた安土城が天守の始まりだとされています。

安土城以前の城に、天守はありません。「城」=「天守」でもありません。

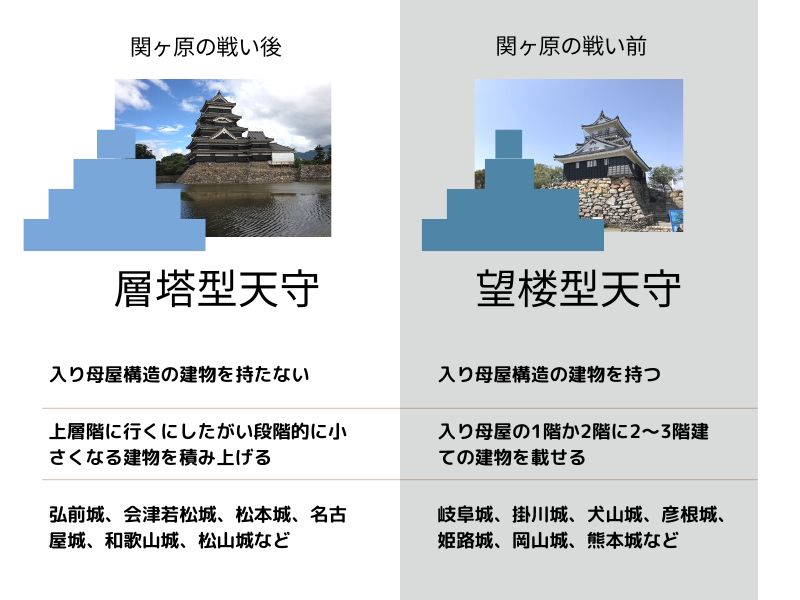

一口に天守と言ってもさまざまな外観をしていますが、天守には2種類のタイプ、「層塔型天守」と「望楼型天守」に分けられます。

天守なんてどれも同じ形に見えるけど、なにか違いがあるの?

最初は難しく感じるかもしれないけれど、コツさえわかれば簡単に見分けられるようになるよ

望楼型天守と層塔型天守をわかりやすくまとめると、下図の通り。必ずしも建設時期できっちり線引きできるものではありませんが、だいたい関ケ原の戦いの前後で建築方法が変化しました。

本記事では、望楼型天守と層塔型天守について、さらに詳しく見ていきます。

西洋の城の主塔は防御機能を持っていますが、日本の天守には基本的に物見櫓としての機能しかありません。

ドイツの城の天守(ベルクフリート)について、詳しくはこちら

望楼型天守とは

下層部の入母屋式の建物の屋根を開き、層の上に望楼としての建物を付け足した形式の天守のことを望楼型天守といいます。

望楼とは、遠くを見渡すための櫓。物見櫓

コトバンク

天守が造られるようになる以前からこの建築方法は存在し、寺社建築にもみられます。

望楼型天守は、土台の形が歪でも天守を立てることができました。そのため、土木技術が未発達な初期の頃に建てられた天守は、すべて望楼型天守です。

といった利点があるため、復興天守や模擬天守の多くは、現存12天守の一つである犬山城をモデルにした犬山城型天守が多いです。

浜松城の天守は犬山城がモデル(浜松城の天守は模擬天守です)

豊臣秀吉の時代に顕著に発展し、秀吉は自信の権力を示すために、大阪城や伏見城などに巨大な望楼型天守を建設しました。

層塔型天守とは

関ヶ原の戦い後、築上ブームが沸き起こり、全国各地の城で天守が建てられるようになります。

層塔型天守の特徴は、各層が下層よりも同じ割合で小さくなるように積み重なっているのが特徴。入母屋造の大屋根を必要としません。

層塔型天守は、土台を正確に正方形にすることが必須であったため、層塔型天守の登場には土木技術の発達を待たなければなりませんでした。

層塔型天守の考案者は藤堂高虎だと言われています。

部材の規格化と大量生産が可能で建設コストを抑えられるだけでなく、工期も短縮できる利点があります。

まとめ

望楼型天守も層塔型天守も、軍事施設として敵に対する防御機能や城内の監視機能を持つ一方で、権力の象徴として重要な役割を果たしている点は共通しています。

望楼型と相当型の違いをまとめると、下表のようになります。

| 望楼型天守 | 層塔型天守 | |

|---|---|---|

| 構造 | 入母屋造の基壇に望楼を載せる | 1階から最上階まで規則正しく積み上げる |

| 時代 | 関ヶ原の戦い以前 | 関ヶ原の戦い以後 |

| 土台形状 | 不等辺多角形が多い | 正方形 |

| 代表例 | 姫路城、犬山城、熊本城など | 名古屋城、和歌山城、松本城など |

天守は望楼型天守から始まり、層塔型天守へと発展しました。

望楼型から層塔型へと発展するには、土木技術と建築技術の発達を待たなければなりませんでした。

コメント