横須賀城は、約6km東にある高天神城を奪還するために家臣の大須賀康隆に命じて築かせ、高天神城の戦いで家康が本陣をおいた場所。

| 別称 | 松尾城 |

| 城地 | 平山城 |

| 城郭形式 | 連郭式 |

| 最初の城の築城者 | 大須賀康隆 |

| 最初の城の築城年代 | 1581年 |

本来であれば高天神城落城とともに用済みとなって廃城となることが多いのですが、江戸時代が終わるまで使用され続けた変わった城です。

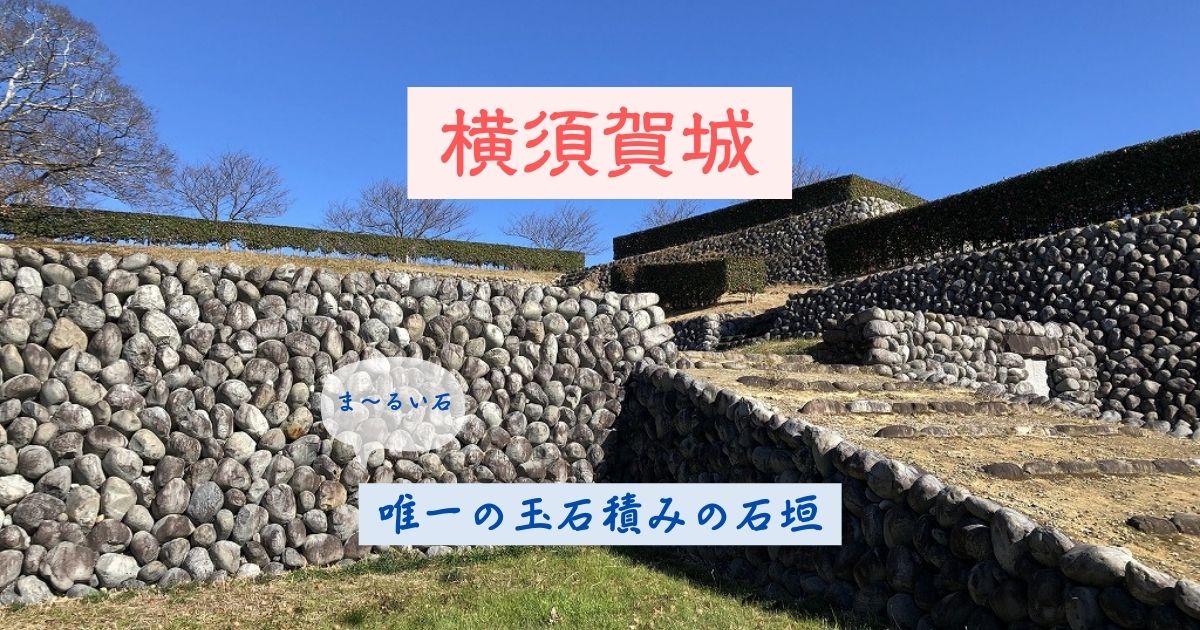

横須賀城の見どころは、何と言っても、「玉石積み」とよばれるまんまる石の石垣

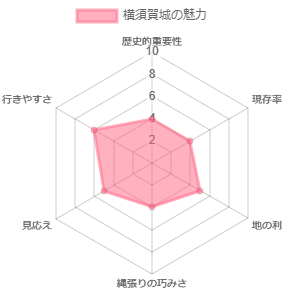

独断と偏見による横須賀城の魅力

- 高天神城を奪還するために築いた城

- 戦いの後も廃城されることなく使用され続けた

- 丸い石を使った唯一の石垣

横須賀城の構成と見どころ

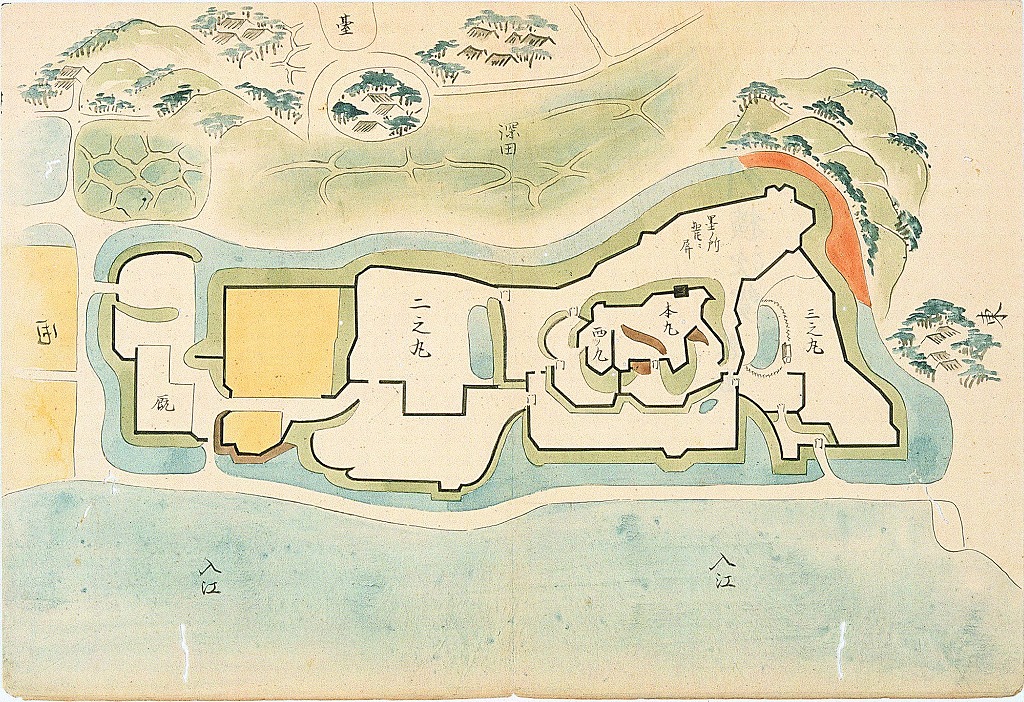

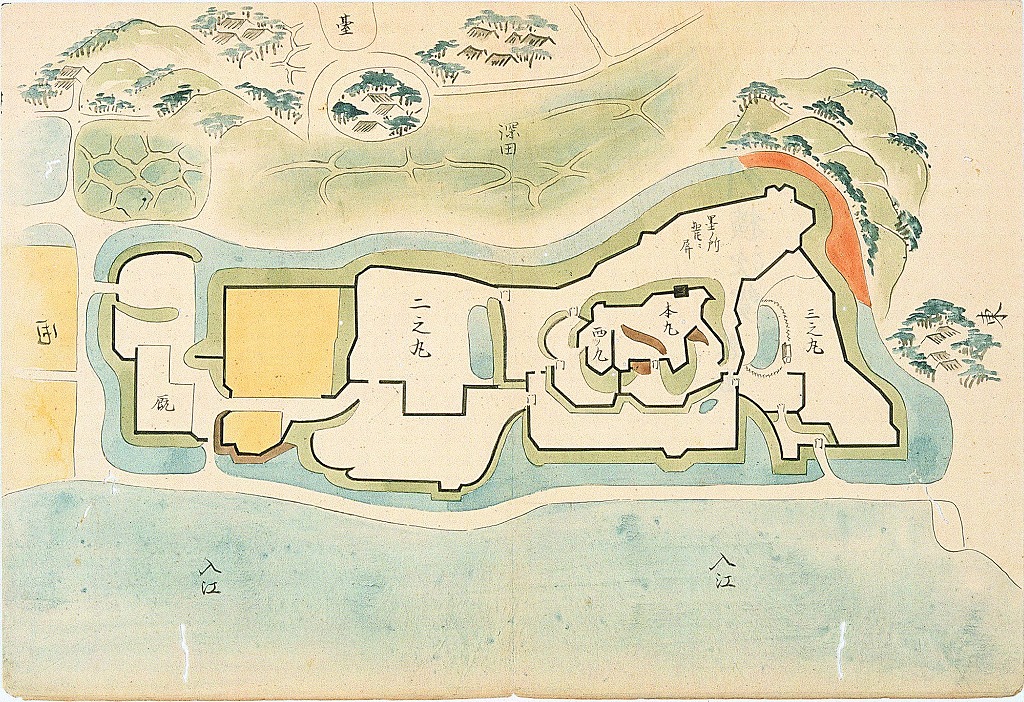

横須賀城の本丸跡地には、横須賀城の縄張り復元モデルがあります。海辺というよりも、海に建てられた城といっても過言ではないくらい、昔は海が近かったことがわかります。

1707年の宝永地震まで、城内に船着き場がありました。

西の丸の西側に駐車場があり、駐車場を登るとすぐにそこは高台。

城内は公園として整備されているので歩きやすい散策コースになっています。

景色のすぐ向こうに海が見えます。

横須賀城の本丸と天守台

横須賀城の本丸には、かつて天守がそびえ立っていました。

建坪40坪、4層の建物と記録されています。天守台には、2m間隔で並ぶ礎石および礎石跡があります。

本丸の周囲はぐるりと土塁が囲っており、かつて土塁の上には塀が建っていました。

天守台の周辺からは、多くの瓦が出土しており、鯱瓦も出土しています。

本丸には、発掘調査の様子や出土品の写真がパネル展示されています。

全国唯一の玉石積

横須賀城の石垣は丸い川原石を使用しているため、見た目の印象が他の城とは全く違います。

石の形が違うだけで、石垣の雰囲気がずいぶんと違うね

この城にしか使用されていないということは、石垣に向いていない石材なのでは?

そう思ったあなたの推測は正しい!

横須賀城の石垣は、小笠山から運んだ川原石を石垣に使用しています。丸い形の川原石は、城の石材としては不適切な素材。

なぜ横須賀城は石垣には向かない川原石で造られたのでしょうか?

横須賀城の石垣が造られた時代、石材は領内から調達するのが一般的でした。

領内で調達できる石材は、これしかなかったんだよ~!

瓦は掛川城も浜松城、横須賀城、駿府城など、家康の関東移封後に豊臣系大名が入った城は同じ工房で作製されたと思われる同じ瓦を使用しています。

しかし石垣の石材については、どれも自分の領内から調達したもので造られています。

北の丸

北の丸にまわってみました。

発掘調査により、北の丸には多くの遺構が発見されています。

北の丸で発見された遺構の一つ。

説明板によると、石列上に建物の仕切り壁がのる地覆の石列と考えられています。

北の丸には、これ以外にも複数の遺構が出土しています。

松尾山の多門櫓跡

横須賀城の城域で最も高い部分が松尾山。東の橋で空堀に接しており、防衛上最も重要な部分です。

発掘調査により、江戸時代の絵図に描かれている通りの建物跡が見つかりました。

崩壊注意!崩れた切岸!

切岸が崩れてしまっている箇所が複数ありました(2022年12月時点)。

大雨が原因らしいです。

崩れた上の曲輪は、確か本丸

被害が広がってしまわないうちに、早く直してほしいものです。

切岸は、急斜面ほど防御効果が高いのですが、急崖はそれだけ崩壊のリスクを伴います。

石積で固定されていない土塁は、雨などにより崩壊しやすいことがよくわかりました。

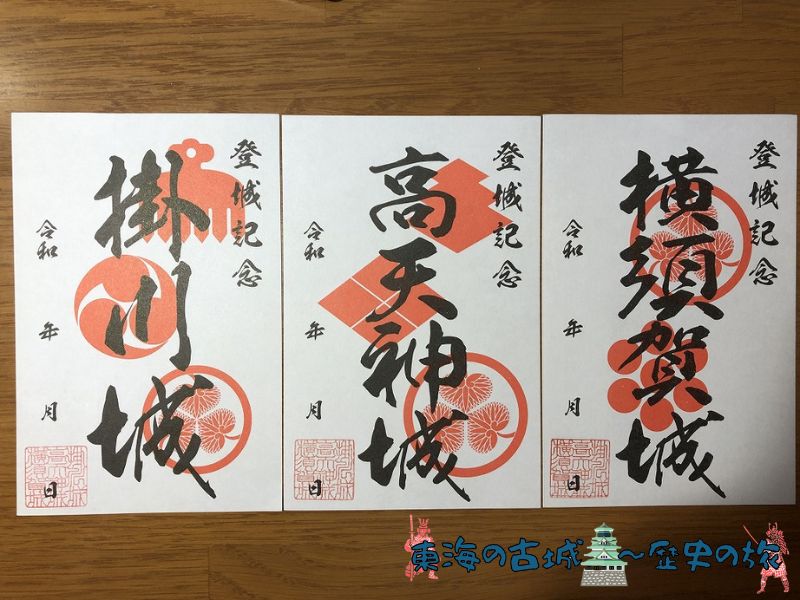

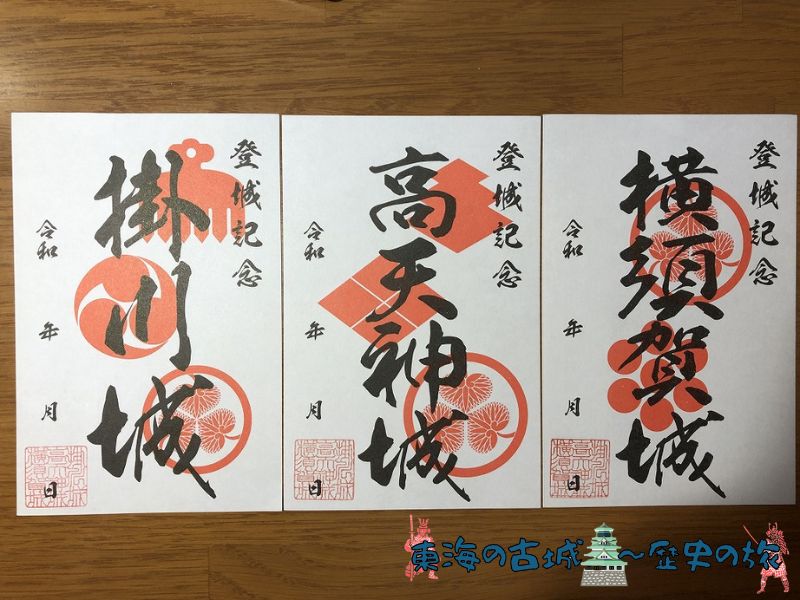

横須賀城の御城印は大東北公民館

横須賀城の御城印は、大東北公民館にあります。

大東北公民館には図書館が併設されています。

高天神城を訪れた跡は、ここの図書館で高天神城についてより詳しく調べてみるのもおすすめです。

公民館で購入できる御城印は、横須賀城のみの御城印ではなく掛川三城のセット売。掛川城(戦国バージョン)、高天神城、横須賀城の三城です。

横須賀城の歴史

江戸時代の地震で地盤が隆起し、現在はかなり内陸になっしまっています。しかし古地図をみて分かる通り、横須賀城は海に面した海城といってもいいような立地でした。

高天神城の戦い

横須賀城は、徳川家康が高天神城を武田氏から奪還するために建てた城。高天神城を武田勝頼に奪われると、すぐに奪還に向けた行動に移ります。

その一つとして横須賀城が建てられました。家康家臣の大須賀康隆が横須賀城を建てました。

小笠山南西隅の尾根と、そこから西側の平野に伸びる砂堤を利用して築城されました。

なぜ横須賀城を築城したのか

横須賀城は海辺に建てられた城。横須賀湊を抑え込み、海からの物流を途絶えさせるために建てられました。

兵糧攻めにするために、まずは海から高天神城への搬入を止めないとね。

高天神城も、今となってはかなり内陸にありますが、中世の頃、あの辺りは入江が深くまで入り込む湿地帯でした。

高天神城の戦いについて、詳しくはこちらのページをご覧ください

高天神城の戦い後

横須賀城は高天神城を奪還するために建てられた城。

横須賀城を建てた目的を考えると、高天神城が落城した時点で用済みとなり廃城となるところですが、横須賀城はこの地域の支配拠点としてそのまま活用されることになりました。

横須賀城を建てた大須賀氏が、そのまま城主としてこの地域を治めました。

徳川家康関東移封後

家康が関東に移封されると大須賀氏も移動し、横須賀城には豊臣系大名の渡瀬繁詮が入りました。渡瀬繁詮は秀次の家老からの抜擢。なぜ抜擢されたのか、わかっていません。

秀次事件に連座して自刃させられてしまったので、城主だったのはわずか3年ほど。

城主だったのはわずか3年しかありませんでしたが、この3年の間に中世の城塞から織豊系の近世城郭へと姿を変えました。

渡瀬時代の横須賀城の城域は、本丸中枢部と松尾山くらいしかなく、石高もわずか3万石しかありません。

その後、有馬豊氏が城主になりました。

関ヶ原の戦い後

関ヶ原の戦い後は、5万5千石の徳川譜代大名の城となります。

有馬氏は福知山城へ移封となり、横須賀城城主には再び大須賀忠政が就きました。

大須賀忠政の時代に、天守が建てられます。

大須賀氏の後は松平氏、井上氏、本多氏と17世紀の後半までは目まぐるしく変わります。

天和2年(1682)に西尾氏が就いてからは、明治維新まで西尾氏が横須賀藩主を務めました。

宝永地震(1707年)

宝永地震で土地が隆起してしまい、城内の入江も干上がってしまいます。

横須賀湊の機能は太田川河口の福田湊に移されました。湊としての機能はなくなりましたが、政庁として明治維新まで機能していました。

明治維新後

明治維新により横須賀藩は静岡藩に組み込まれ、明治2年(1869)に廃城。土地や建物などが民間に払い下げられました。

しかし城跡保存の声が高まり、昭和56年(1981)に国の指定史跡に指定されます。

横須賀城へのアクセス

古地図と見比べると、今はかなり内陸にあります。

それだけ地震で隆起したということがわかるね。

コメント